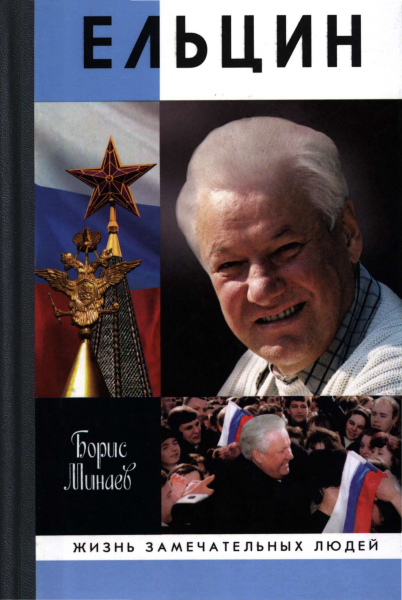

Борис Минаев

Ельцин

Книга, которую вы сейчас держите в руках, выходит в серии «Жизнь замечательных людей». Она посвящена биографии первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина.

Масштаб этой фигуры трудно переоценить. Даже самые последовательные противники вынуждены признавать в нем такие человеческие качества, которые делают честь любому политику. Он никогда не перекладывал ответственность на других, брал всё на себя открыто и даже с вызовом. Всё, что он делал, он делал со страстью, отдавая делу всего себя, без остатка.

Настоящая оценка тому, что сделал Первый президент России, будет дана не нами и, наверное, не нашими детьми. Масштаб преобразований, которые произошли в России в конце двадцатого столетия, был столь грандиозен, что только время может дать истинную оценку тому, что было им сделано.

А мы, современники, конечно, предвзяты ко всему тому, что происходило на наших глазах. Я тоже не могу относиться к Борису Николаевичу объективно. Несколько лет я работал в команде Президента Ельцина. Уже много раз говорил о том, что, когда заканчивался срок его президентства, видел для себя совсем другую судьбу. Но всё сложилось иначе. И это был выбор моей жизни. Выбор, сделанный благодаря Ельцину.

Вспоминаю день ухода первого Президента. Ельцин уже произнес свое прощальное видеообращение к народу, простился со всеми, с кем долго работал в Кремле, поговорил с патриархом Алексием Вторым. И уже уходя, тяжелой, грузной походкой покидая Кремль, вдруг остановился у машины, посмотрел на меня и сказал: «Берегите Россию!» Эти его слова должны остаться в истории, стать главным напутствием для всех, кто вступает на этот высокий пост. Пусть они не будут произноситься вслух. Но каждый Президент, оставляя должность главы нашего государства или принимая ее, обязан помнить ельцинские слова: «Берегите Россию!»

Литература о ельцинском времени поистине огромна.

Свои воспоминания оставили не только политики, основные участники событий (самому Борису Николаевичу принадлежат три книги мемуаров), но и помощники, пресс-секретари, политологи, журналисты, депутаты, ушедшие в отставку члены горбачевского Политбюро, какие-то давно забытые партийные деятели, генералы, охранники, по-моему, даже телеоператоры — словом, чтобы никого не обидеть, широкий круг лиц. Литература «про Ельцина и его время» могла бы занять серьезных размеров книжный шкаф.

Но, как ни странно, на русском языке до сих пор не написано ни одной книги, ни одного объективного исследования, в котором были бы просто изложены факты жизни Ельцина и героем которого был бы именно он

Хотя Ельцин — крупнейшая историческая личность.

Это первый руководитель нашего государства, который получил свой пост не путем договоренности элит, по наследству или в итоге переворота, — а в результате прямого народного волеизъявления.

Это первый руководитель нашего государства, который решал все спорные, кризисные вопросы — а их было в его время немало, да их немало и сейчас — через обращение к нации, через референдум, через выборы, через голосование в парламенте. Гласно.

Это человек, давший стране свободу — политическую, экономическую, духовную, да просто свободу.

В каком-то смысле, он был

Сравнить реформы Ельцина просто не с чем — изменился политический и экономический строй, изменились менталитет нации, ее образ жизни и привычки, изменились границы, изменились отношения с мировым сообществом, изменилось всё.

Эти изменения, которые произошли в 1990-е годы, столь огромны, что у нас, пишущих, возможно, просто нет критериев, чтобы их оценить. Да и сам Ельцин был таким страстным человеком, руководил страной в такое бурное время, что страсти еще не остыли, они продолжают кипеть вокруг него даже сейчас, после его смерти.

Я понимаю, что и сам не избегу обвинений в пристрастности или необъективности. Что когда-нибудь будет написана другая, может быть, гораздо более глубокая, художественная и точная его биография. Но я ставил перед собой самую простую, но необходимую на сегодняшний день задачу — составить из всех этих разношерстных и разноречивых сведений общую картину, последовательно изложить события жизни Бориса Николаевича и попытаться уловить и передать своеобразие его личности, понять логику его поступков.

Пусть эта книга будет первым камешком, кирпичиком в основании этой постройки. В нашей истории не может быть такого пробела, зияющей дыры, заполненной мифами, дешевыми стереотипами, расхожими мнениями и, что уж греха таить, откровенной неправдой, кому-то выгодной или кому-то удобной.

Я начал работать над биографией еще при жизни Б. Н. Ельцина. Надеялся, что он прочтет ее в рукописи, но не успел. Может быть, просто не хватило времени, а может быть, интеллектуального мужества, чтобы успеть.

В книге использованы не только открытые материалы и документы, имеющиеся в печати, но и интервью, которые публикуются здесь впервые. Мне очень помогли в работе друзья, коллеги-журналисты, члены семьи Бориса Николаевича. Искренне признателен им за это.

Ельцин никогда не ругался матом…

Зная этот факт биографии моего героя, я пытался найти ему какое-то объяснение.

В России ведь практически нет людей (по крайней мере мужского пола), которые хотя бы эпизодически не употребляют этой лексики в своей речи. Ельцин вырос в очень простой крестьянской семье, на Урале. Город Березники — это огромный «химзавод», а «химзавод» — это почти всегда заключенные, а заключенные (зэки) — это как раз те самые люди, которые, по меткому выражению, не ругаются, а разговаривают на этом языке.

Да и дальше — общежитие, стройка, строительное управление, авралы, общение с рабочими, очень плотное и почти всегда — конфликтное; потом обком партии, в общем, мат сопровождал Ельцина всю его сознательную жизнь. По крайней мере, при нем матерились, ругались, «крыли», но он в ответ — никогда.

«Расколоть Борю» пытались многие. Говорят, заключали даже пари, ставили ящик коньяку, что расколют, но — всегда проигрывали. Самоограничение это было не искусственным, оно — почти физиологического свойства.

Больше того, во второй половине жизни Ельцина, когда многим уже была известна эта его особенность, его подчиненные или просто люди, с которыми он общался, скрывали, прятали, давили в себе привычные слова. А те, которые не знали или не давили, потом порой за это расплачивались.

Так, госсекретарь (была тогда такая должность), а до этого — фактически начальник ельцинского штаба, свердловский депутат Геннадий Бурбулис во время застолья после очередной ельцинской победы встал произносить тост и начал материться, да еще при женщинах.

Вскоре Ельцин напишет в своих «Записках…»: мол, я от него устал. Бурбулиса рядом с ним в этот момент уже не было.

Вообще-то (отмечу в скобках) Бурбулис, помимо своих демократических взглядов, был еще и образованным, интеллигентным человеком. К эпизоду этому я позднее вернусь, попробую расшифровать загадку, а пока — еще один эпизод. Вечеринка, устроенная министром безопасности РСФСР Виктором Баранниковым в честь победы над путчистами в 91-м году, была смазана… тяжелым армейским матом Руцкого.

Пройдет два года, и Руцкой, с другими мятежниками 93-го, с тем же Баранниковым, отправится в автобусе прямиком в Лефортово. Нет, конечно, не потому что ругался матом при дамах (и при Ельцине), совсем не поэтому. Но какая-то линия здесь прослеживается.

Как пишут некоторые мемуаристы, Горбачев любил «подпускать матерок» в своей деловой речи, в том числе и во время заседаний Политбюро. Ельцина это наверняка коробило.

Было бы, например, понятно, если бы Ельцин при всем при этом был очень вежлив и тактичен, держался всегда мягко и боялся обидеть кого-то. Так ведь нет, ничего подобного! Практически на всех своих постах он вел себя с подчиненными довольно резко, порой очень жестко, отчитывал их («Папа мог поговорить очень вежливо, но ТАК вежливо, что эта вежливость доводила некоторых до полубессознательного состояния», — вспоминает дочь Ельцина Татьяна) — тому есть немало свидетельств. Возможно, мат в таких случаях, напротив, как-то снижает ситуацию, делает ее попроще, более свойской, что ли, — но факт остается фактом: резкий, конфликтный Ельцин совершенно не употреблял в своей речи этих слов. При этом всегда и всем на работе он говорил «вы», исключений из этого правила почти не существовало.

Можно находить разные объяснения этой странной для русского человека особенности. Ну, скажем, знаменитая «дистанция» Ельцина. Или то, что он выбрался из самых низов на самый верх, выбрался стремительно, только благодаря себе, своему упорству, своей воле, и общепринятый мат был ему противен, был для него принадлежностью социального дна, блатного языка послевоенной улицы, той нищеты, того ужаса, от которого он уехал из Березников в Свердловск, в институт. И это объяснение тоже вполне подходит.

Кстати, мой покойный отец, Дориан Михайлович Минаев, одного с Ельциным года рождения, работавший на ткацко-прядильной фабрике главным инженером, а потом директором, тоже никогда матом не ругался, хотя наверняка слышал его каждый день, и каждый день, как и Ельцин в своем управлении, жестко и сурово отчитывал подчиненных. Была в этом презрении к мату какая-то важная черта послевоенной технической интеллигенции.

…Словом, объяснения годились разные, но ни одно до конца не устраивало.

Но как-то в зарубежной его биографии (у Т. Колтона) вдруг натолкнулся на еще одно возможное объяснение. Оно заключается в том, что предки первого президента России, как и у многих других уральцев и сибиряков, могли быть, как пишет автор, «староверцами», ну то есть, если по-русски, староверами (старообрядцами), которые со времен церковного раскола XVII века считались еретиками и которых ссылали за ересь именно на Урал и за Урал.

Староверы не курили. И Ельцин не курил, просто не выносил табачного дыма, подавляющее большинство его подчиненных были некурящие люди.

Староверы не сквернословили, отличались строгими нравами, особенно в семейной жизни, были истовы в труде. И Ельцин в лучшие годы доводил подчиненных до полного изнеможения своим графиком, своей требовательностью, своей работоспособностью. Ну, и, конечно, староверы не пили водку…

Да, понятно, что на этом месте стройная концепция треснула.

Однако речь ведь не идет о прямом наследовании религиозных традиций, тем более что дед Ельцина, Игнатий, уже ходил вместе со всеми в обычную православную церковь, где потом крестили Бориса Николаевича. Речь тут о другом — о наследовании непрямом, неявном, даже не на уровне семейного завета, а на уровне подсознательных, «генных» матриц, неожиданно и порой странно проявляющихся в потомстве, причем именно в отдельных потомках рода, как бы случайно…

А что, собственно, мы, современные люди, знаем о староверах? Да практически ничего. Их традиции, их строгая духовная основа очень плохо прилагаются к нашему российскому менталитету, особенно сегодняшнему, к уже традиционному понятию о «русской душе». Между тем, как пишет американский исследователь, «их моральный кодекс сдержанности, усердия и упорное противостояние трудностям в некоторой степени напоминают протестантскую этику на Западе». Вот так.

Еще одна особенность родословной Ельцина — то, что его крестьянские предки

В чем разница?

Мир дворянских поместий — это действительно целый

Так вот, «государственный крестьянин» живет вне этого обжитого, замкнутого мира. Он, конечно, тоже кланяется и снимает шапку при виде какого-нибудь «барина» — но по-другому, без истовой веры в святость заведенного порядка, просто по нужде. Он самостоятелен, ему рассчитывать не на кого — только на свои руки, на свою голову, на свою собственную, личную судьбу. Государство, которому он непосредственно принадлежит, слишком далеко.

Забегая вперед можно сказать, что на всех своих работах Ельцин первым делом пытался взломать мешающую делу рутину — иерархию, традиции, уклад, привычки, прозу жизни, будничный раз и навсегда установленный ритм, взаимозависимости, некий органический, косный порядок («так было и так будет»).

Эта способность Ельцина менять систему не изнутри, пользуясь ее внутренними законами и механизмами, а ломать ее, выстраивая под себя — конфликтуя, увольняя, жестко критикуя, перенапрягая привычные взаимосвязи, привычные законы взаимодействия, — это не просто черта его характера. Это не завышенная самооценка или повышенная агрессивность, как считают многие из тех, кто о нем писал.

Это — корневая черта его личности: он не принимает чужие, уже готовые правила игры, которые предлагаются ему снизу («подчиненные») или сверху («начальники»).

Его личный, внутренний мир не способен слиться с уже сложившимся, существующим порядком вещей. Он предполагает изменения только по своему

Много раз делались попытки найти корни его широко известной несговорчивости, неуступчивости окружающей среде и сложившимся правилам — в детстве, в юности, то есть по классической советской схеме «формирования характера». Мне ближе другой подход, «генетический» — человек рождается с определенным набором качеств, с начерно написанным

История ельцинской семьи — яркий пример того, как обошлась новая советская эпоха с людьми, обладавшими этой природной независимостью, привыкшими опираться не на «общество», не на привычку плыть в общем потоке, а на самих себя.

…Оба деда Ельцина (то есть Игнатий Ельцин, отец Николая, и Василий Старыгин, отец Клавдии Старыгиной, его матери) были уральскими крестьянами-середняками, имели, как сказали бы мы сейчас, «крепкое хозяйство».

Коллективизация 30-х годов просто не могла обойти их стороной.

Игнатий Ельцин со своими четырьмя сыновьями был владельцем мельницы. Не случайно американский биограф Ельцина Т. Колтон называет Игнатия «сельским капиталистом». Капиталист не капиталист, но семья и впрямь крепкая: все четыре сына Игнатия Ельцина славились в Басманове тем, что были самородками-изобретателями, как сейчас бы сказали, «технарями». Маленькую сельскую мельницу модернизировали, усилили ее мощность за счет дополнительных лопастей, которых в итоге стало восемь. У каждого сына была лошадь, имелись в домашнем стаде коровы, овцы и т. д. Стучала в хозяйстве даже молотилка. На уборку урожая Ельцины нанимали в селе помощников.

Ну как же не раскулачить такого![1]

Василий Егорович Старыгин, другой дед Ельцина, «работал по дереву», тоже был мастером, только не железных и не мельничных дел, а плотником и столяром. Он строил дома, тонко чувствовал пространство, знал древние секреты русского домостроения. Его жена, Афанасия Старыгина, была известной в деревне портнихой, как тогда говорили, «модисткой», обшивала всю округу.

После войны, когда Ельцин решил поступать на строительный факультет, он приехал к деду в гости и рассказал ему о своем выборе. Дед Василий спросил: кем, строителем? А вот можешь мне баню построить? Об этом Ельцин рассказал в своей «Исповеди…», и история эта вполне в духе деда, уральского плотника (и его деревенских «подначек»): ведь никогда прежде внук Василия Старыгина строительством не занимался. Боря Ельцин за свои летние каникулярные месяцы баню построил, одобрение деда получил, поэтому вполне справедливо мог считать Василия Старыгина «крестником» в своей профессии.

Но вернемся в 30-е годы. Василий Старыгин не имел такой собственности, как Игнатий Ельцин, грех его перед советской властью состоял в другом — он для строительства домов

Расплата для обоих дедов наступила после 1930 года.

Скот, мельница и молотилка — все было конфисковано, недоимки взысканы, деда Игнатия отправили в Надеждинск, ныне Серов, на крайний север Уральской области. Очень суровая природа, до полярного круга почти «рукой подать», жизнь такая, что уж никто не позавидует.

На какое же богатство позарились эти «новые люди», которые приложили руку к их раскулачиванию? «Семья не была богатой, — вспоминает Наина Иосифовна Ельцина рассказы матери Бориса Николаевича, — в доме была перина, набитая сеном. Конфисковали у них тулупы, валенки (“чесанки”, по-уральски), другую одежду. Кто раскулачивал, сами же потом в этой одежде и ходили. Председатель сельсовета жил в их доме. А раскулачили за что? За ту самую мельницу, которая работала на все село». Раскулаченных братьев Ельциных (они остались в Басманове) летом заставляли чинить технику, которая раньше им принадлежала, — мельницу и молотилку. Теперь они были колхозными.

Жизнь деда и бабки в Серове, о которой сам Борис Николаевич не вспоминает в своих мемуарах (почему не вспоминает — к этому я еще вернусь), была крайне скудной. Игнатий Ельцин и его жена Анна жили в землянке, впроголодь, потому что на лесопилке Игнатий работать уже не мог — лишенный всего, он начинал терять зрение…

В возрасте шестидесяти одного года, полностью разбитый, ослепший и обессиленный, умирает бывший мельник Игнатий Ельцин, дед Бориса Николаевича. Идет 1936 год. Его внуку уже пять лет.

Тем временем его сыновья, братья Николай и Андриан Ельцины, понимают: здесь, в Басманове, под бременем страшного проклятия — «раскулаченные» — им не жить, по крайней мере в ближайшие годы. Да и семьи свои не прокормить. В 1932 году оба брата, получив разрешение у председателя колхоза, уезжают в Казань, на стройку.

Это так называемый «Авиастрой» — огромный авиационный завод, который станет потом гордостью татарской столицы, флагманом ее промышленности, будет выпускать сначала военные самолеты, а потом знаменитые туполевские лайнеры, в том числе Ту-104, на которых первый секретарь обкома Ельцин будет летать в Москву, на пленумы ЦК КПСС, «к Брежневу». А пока «Авиастрой» — это огромное поле, котлован и рабочие с тележками. Рабочие живут в бараках.

«Стройка» для всех Ельциных — это не просто работа. Это судьба, фатум, то есть более общее понятие, которое вобрало в себя многое, а не только будущую профессию внука Игнатия и сына Николая. Стройка — это и спасение, и неизбежность, и каторга, и единственный выход.

И так — не только для них.

Практически весь XX век на территории бывшей Российской империи происходит грандиозное переселение народов, титаническое движение людских масс.

Даже в более гуманную хрущевскую эру, когда грянула долгожданная реабилитация и толпы освобожденных зэков поехали домой из лагерей, — такие же толпы «целинников» из больших и малых городов переселяются в Казахстан. Миллионы людей при Брежневе едут на БАМ, в Тюмень, на Уренгой и на другие «комсомольские стройки», которых в стране все больше с каждым годом, — и заселяют, и осваивают глухие просторы… то ли по «призыву сердца», то ли в погоне «за длинным рублем», то ли потому что так им велели, приказали, предложили, внушили…

Но пусть историк оценит степень добровольности этих массовых переселений, а мы просто напомним, что эти организованные людские миллионы двигаются по стране, казалось бы, в абсолютно спокойную, устойчивую эпоху, когда «неуклонно растет благосостояние народа».

Продолжает строиться мощная сверхдержава, но, увы, без землянок, бараков, без вагончиков в тундре, без жуткого быта переселенцев, без житья впроголодь и работы на износ, без неисчислимого количества обморожений, увечий, болезней,

Что уж говорить о временах куда более ранних: в товарные, едва приспособленные вагоны (позднее, при Сталине, в них будут возить миллионы зэков) засовывал целые деревни прогрессивный Столыпин и отправлял на «пустые» земли. Потом революция, Гражданская война, и снова народ не сидит на месте, убегает, переезжает, стремится куда-то — это становится образом жизни. После 1917 года сотни тысяч вооруженных людей бродят по стране, убивая друг друга; миллионы русских убегают от Гражданской войны в Европу, другие миллионы поедут строить сталинские заводы и фабрики, на лесоповал и в рудники, чтобы «ковать победу», чтобы умереть от голода и цинги.

Так что если смотреть на всю картину в целом, а не только на интересующую нас подробность — бегство Николая и Андриана на стройку, в Казань, — это их личный путь лишь в одном из малых потоков, а всего этих потоков в ту пору по стране — десятки и сотни. Вся страна — сплошные потоки вынужденной миграции. В этих потоках не все человеческие веточки доплывают до конца. Но веточка рода Ельциных — все-таки доплыла.

На «Авиастрое» семью постигло новое несчастье.

Николай и Андриан арестованы по доносу. Их допрашивают в местном ОГПУ.

За что?

В протоколе допроса фигурирует плотник Николай Отлетаев, на показаниях которого и строится обвинение Отлетаев показал, что Николай Ельцин во время трудового дня «запрещал рабочим читать газеты…».

Собственно, все уголовное дело «преступной группы» состряпано было, извините за плохой каламбур, как раз «относительно обедов». А потом уж приплели и газеты. Голодный бунт на сталинской стройке был даже опаснее идейного. Люди, воспитанные на трудовой крестьянской этике, в принципе, могут привыкнуть есть пустой суп или суп из тухлого мяса. Но стоимость этого супа у них вычитают из честно заработанных денег. Отсюда и все остальное.

И раздражение против советских газет и против принудительных сборов в помощь «рабочим, посаженным в тюрьмах в капиталистических странах».

Что именно спасло братьев от более тяжелого наказания — сейчас уже выяснить трудно. Скорее всего, следователям было просто некогда и неинтересно возиться с «деревенщиной». А может, по разнарядке нужно было перебросить столько-то рабочих рук с одной стройки на другую.

Итог: три года лагерей.

Николай отбывал свой срок на строительстве Волго-Донского канала (тоже стройка и тоже эпохальная!). Его выпустили оттуда на семь месяцев раньше положенного, за хорошую работу.

Отдельная история — как спасалась в это время Клавдия Ельцина с маленьким сыном.

Выжить одна вряд ли сумела бы — без жилья, без работы. Хотя пробовала что-то шить, пробовала куда-то устроиться, но у чужой, пришлой уральской крестьянки, да еще жены «врага народа», шансов не было никаких.

Вернуться домой она не могла — ее отец, Василий Старыгин, вместе со своей семьей к этому моменту тоже оказался в приполярном Урале, в далекой ссылке. Там он, правда, сумел построить дом и…выжить, в отличие от свояка. Умер Василий Старыгин в 1968 году, в Бутке[2].

Клавдию спасла случайность. В тюрьме Николай Ельцин познакомился с врачом Петровым, тот был из Казани и пожалел малыша и его мать. Два года Клавдия и Борис жили в семье репрессированного доктора Петрова.

В 1937 году Николай вернулся в Казань. Вскоре после рождения второго сына, Миши, Николай Игнатьевич, а потом и Клавдия вместе с детьми едут в город Березники, в Пермскую область, где работают братья Ельцина, то есть ближе к родным местам. Там, на третьей своей великой стройке (в Березниках возводили крупнейший в стране химкомбинат), Николай Ельцин, наконец, обретает более или менее твердый социальный статус — плотник, затем мастер. Сюда же, похоронив мужа в Серове, приезжает их мать Анна (бабушка Бориса Николаевича). Она поселилась у старшего брата Николая Ельцина, Ивана Игнатьевича, и умерла через пять лет, в начале войны. В Березниках закончатся их страшные и бессмысленные скитания 30-х годов.

Боря Ельцин, старший сын, начинает ходить в школу. В июле 1944-го рождается последний ребенок Николая и Клавдии — Валентина. И хотя живут они в течение последующих шести лет (с 1938-го по 1944-й) по-прежнему в бараке, а не в своем доме, как когда-то, — есть там даже водопровод, правда, на улице. И хотя зимой спят вповалку, чтобы не замерзнуть, и постоянное присутствие других людей за тонкой перегородкой, в огромном коридоре, и везде, всюду — этот человеческий муравейник, и только выживание, и только жизнь впроголодь, как это происходит у них начиная с 1930 года… — но все-таки здесь, в Березниках, звучит уже и другая, счастливая нота — растут дети, живут как все, невысланные, не лишенные прав, постепенно налаживается кое-какой быт. И Николай Ельцин даже начинает заниматься изобретательством. Он, видевший воочию нечеловеческий механизм сталинских строек, всю жизнь мечтает изобрести «машину для укладки кирпичей», чертит чертежи, придумывает конструкции, посылает письма в инстанции…

Но прежде чем машина для укладки кирпичей будет изобретена или, напротив, выброшена в сарай как ненужный хлам, произойдет другое. Определится мировоззрение этой семьи.

…Вряд ли есть что-то более важное для человека. Будет ли он отталкиваться от этого мировоззрения, преодолевать его, ломать в себе или, напротив, лелеять и взращивать, — оно останется в нем, пусть даже не до конца осознанным, посланием от предков, которое он бережно переписывает и обновляет всю жизнь, чтобы отправить дальше. В закладке этого фундамента равно принимают участие мать и отец, между ними — и только между ними — пролегает тот незримый, запрятанный глубоко внутрь отношений пласт судьбы.

У Ельциных этот пласт — безусловно,

И — противостоящая этой эпохе ельцинская воля к жизни,

…Однажды Боря Ельцин с мамой случайно увидели открытую дверь в спецотдел гастронома: там было красиво, там стояли на полках иностранные консервы, там по-другому пахло, это была чуть приоткрытая щелка в рай. Мама, оглядываясь, шепотом, как могла, объяснила сыну, что это магазин для начальников и их семей. «Мама, я стану начальником, — обещал он ей. — Я обязательно стану начальником». (Это воспоминание записал со слов Клавдии Васильевны екатеринбургский исследователь Андрей Горюн.)

Можно едко усмехаться в этом месте биографии над будущим борцом с привилегиями. А можно — понять то, что понять, в общем-то, несложно. Боря Ельцин обещает себе и матери — победить семейную судьбу. Превратить бесконечные мытарства по горизонтали — в вертикаль победы.

«Мой отец, — пишет Борис Ельцин в «Записках президента», — никогда не говорил со мной о своем задержании и заключении. В семье запрещалось говорить об этом».

Страшные 30-е годы были словно вычеркнуты, вытеснены из памяти. Но замолчать прошлое, стереть его — все равно нельзя. Оно так или иначе будет фиксироваться в настоящем, запечатлеваться в нем.

Позднее Ельцин скажет в своем интервью об отце:

«Он никогда не был близок к коммунистам и сам никогда не был коммунистом. Это отражалось в его убеждении, что коммунизм — не тот путь, по которому должна пойти Россия. В целом в нашей семье не очень было принято обсуждать советский режим и коммунистов. Но мы говорили сдержанно… очень сдержанно».

Безусловно, Борис Ельцин — по воспитанию, советский человек 50-х и 60-х годов. Он весь пронизан тем послевоенным советским миром, его правилами и преданиями, его фильмами и книгами, его надеждами и мечтами.

Но в фундаменте этой постройки лежит глубоко запрятанная тайна. Семья Ельциных — не антисоветская. Но и не советская. Мировоззрение его семьи — мировоззрение простых людей, которое, как древний разлом в толще земли, определяет строение всей геологии, всей тектоники национального характера. Оно и подготовит глубочайший разлом 90-х годов. В глубине этого характера таится крестьянская, могучая, не нашедшая выхода в судьбе отца и деда энергия сопротивления, вызов, потребность ответа — ответа на то, что сделала с их крестьянским миром новая власть.

И ответ будет дан. Ответом станет он сам — такой, каким сделала его история.

Однако возникает вопрос: почему Ельцин молчал о репрессиях столько лет? Почему в его книге «Исповедь на заданную тему» об этом — лишь несколько слов, глухих, оставляющих больше вопросов? Почему во всех своих многочисленных речах, публичных выступлениях, интервью, на встречах с избирателями, студентами, журналистами в годы перестройки, когда сталинские репрессии были одной из главных общественных тем, — он ни словом не упомянул об этом? Почему впервые подробный рассказ об аресте отца появляется в книге «Записки президента», опубликованной лишь в 1994 году?

Я спросил об этом Наину Иосифовну Ельцину: может быть, Б. Н. рассказывал что-то ей, дочерям, в узком семейном кругу?

— Нет, — сказала она, — ничего не рассказывал. Впервые Борис Николаевич узнал все подробности об аресте отца только в 1992 году, когда уже был президентом России, ему принесли дело из КГБ (кажется, тогда оно называлось ФСК), и в деле он прочел всё: донос на отца, протокол допроса, приговор и так далее. До этого он ничего не знал, известно было только, что отец работал на стройке в Казани, потом на Волго-Доне, и все… Видимо, Николай Игнатьевич строго-настрого запретил и матери рассказывать все эти подробности детям. Иначе Борису Николаевичу пришлось бы указывать это в анкете при поступлении в институт, при приеме в партию. Его отец это знал, потому так и поступил.

Итак, Николай Ельцин скрыл от сына свое прошлое. Объяснения, казалось бы, лежат на поверхности.

…Не хотел мешать его будущей карьере?

…Стыдился, что был зэком?

Но и то и другое объяснение — слабовато. Скорее, разгадка таится в характере ельцинского отца — он навсегда решил вычеркнуть эту страницу своей биографии из памяти, из жизни, оставить ее только для себя. Такая способность бывает присуща людям исключительно цельным, волевым.

И еще. Само «страдание» 30-х годов не воспринималось отцом Ельцина и его матерью как что-то личное, особенное. Это было только малой частью общего «страдания», общей беды, общего потока. Но отец Ельцина навсегда решил для себя вырваться из этого потока еще тогда, в 30-е годы.

…Почти у всех биографов есть несколько стереотипов о его детстве.

«Ельцин вырос в простой крестьянской семье», в бедности, нищете, в далеком, богом забытом углу Урала. Самое интересное, что сам Б. Н. в своих мемуарах тоже поддерживает этот образ. Конечно, тому много способствовали военные, голодные годы, годы барачной жизни, годы беспросветной нужды, когда пайка хлеба делилась на бережные кусочки, а крошки отправлялись в детские рты.

Тем не менее несколько уточнений сделать все-таки надо.

Березники, где он провел все свое сознательное детство (с 1937 по 1948 год), были вовсе не «богом забытым углом», не поселком городского типа, а городом. Там, например, существовал даже драматический театр, в котором в молодости играл известный актер Георгий Бурков, ставили спектакли ленинградские режиссеры — Брянцев, Меркурьев. В Березниках огромные заводы, на одном из которых, химическом «калийном», отец Ельцина занимал немаленькую должность, возглавляя строительный отдел. Словом, назвать «глухим углом» Березники никак нельзя.

Ельцины жили в бараках на окраине Березников с 1938 по 1943 год. В 1943-м Николай Игнатьевич получил комнату в многоквартирном доме. В 1944-м, когда у них родилась дочь Валентина, третий ребенок, он построил уже свой собственный дом. «Дом у пруда», так его называют в семье до сих пор.

…Стоит чуть пристальнее всмотреться в личность ельцинского отца, как сразу становится понятно: это фигура крупного, яркого, необычного человека.

В Березниках он начал плотником, затем стал мастером и начальником участка, потом возглавил целое строительное подразделение при заводе. Это была серьезная карьера для строителя с такими тяжелыми отметками в личном деле: из семьи кулаков, сосланный, арестованный по политической статье, бывший зэк.

И вот чем объяснялась карьера: Николай Ельцин был самородком, его «машина по укладке кирпичей» — не просто чудачество, он постоянно учился и занимался техникой, техническим изобретательством.

Именно поэтому — как освобожденный «по брони» — он не оказался на фронте. Его оставили строить завод в тылу.

С фотографии, сделанной в городском ателье (возможно, еще в Казани, а может, уже в Березниках), где Боре Ельцину примерно лет семь-восемь, глядит его отец в костюме и галстуке, причем из кармана пиджака торчит уголок белого платка, а его жена позирует мастеру в шляпке, нарядной блузке и жакете модного покроя, и пуговички на этой блузке ярко блестят сквозь все десятилетия. Кстати, прилично одеты и их дети (маленький Михаил стоит на деревянном стуле).

…Это люди, несомненно, «среднего» советского класса.

Несмотря ни на что! Отец Ельцина на фотографии — пока всего лишь плотник, только что освобожденный из лагеря, но этот потенциал социального роста, преодоления в нем (в них) уже чувствуется.

У Николая Ельцина открытое, но сдержанное лицо. И прекрасная романтическая шевелюра. В нем чувствуется характер настоящего мужчины. В нем чувствуется ум.

Конечно, преодолеть такую судьбу и стать в Березниках «большим человеком» мог только мужчина с огромной волей к жизни.

Именно эта отцовская воля, как мне кажется, стала для Бориса Ельцина-ребенка первым испытанием, первой пробой сил.

Ребенок, сам по себе, от природы обладающий сильным темпераментом да еще недюжинными способностями, рядом с таким отцом, конечно, оказывается в ситуации постоянного вызова. Ему нужно утверждать себя.

Этот вызов, в какой-то мере даже бунт — не столь уж явно выраженное его состояние, ну, в конце концов, детские выходки есть у всех. Боря Ельцин — добрый, трудолюбивый, любящий сын, прекрасный ученик, староста класса. Однако истории, которые он бережно сохранил в памяти и рассказал в первой книге своих мемуаров, — они

О чем же они?

«Речушка была, Зырянка, весной она разливалась и становилась серьезной рекой, по ней сплавляли лес. И мы придумали игру, кто по этому сплавляемому лесу перебежит на другой берег. Бревна шли плотно, так что если все точно рассчитаешь, то шанс перебраться на другой берег был. Хотя ловкость нужна для этого неимоверная. Наступишь на бревно, оно норовит крутануться, а чуть замедлил секунду — уходит вниз под воду, и нужно быстро-быстро с одного бревна на другое, балансируя, прыгая, передвигаться к берегу. А чуть не рассчитал — и бултых в ледяную воду, а сверху бревна, они не пускают голову над водой поднять, пока сквозь них продерешься, воздух глотнешь, уже и не веришь, что спасешься».

«Еще у нас бои проходили — район на район: с палками, дубинами, с кулаками, человек по 60, 100 дрались. Я всегда участвовал в этих боях, хотя и попадало порядочно. Когда стенка на стенку, какой бы ловкий и сильный ни был, все равно, в конце концов, по голове перепадет. У меня переносица до сих пор, как у боксера, оглоблей саданули. Упал, думал, конец, все потемнело в глазах. Но ничего, все-таки очухался, оттащили меня до дома. До смертельных исходов дело не доходило, мы хоть и с азартом дрались, но все-таки некие рамки соблюдались».

«Чувства боли у меня никогда не было. Я к боли отношусь очень терпимо. Меня, как и тогда, достает сейчас иногда боль, но я все-таки ее убиваю сам в себе», — добавляет Ельцин в одном из своих интервью.

В этих историях он — еще лишь участник, частица массового азарта, жажды борьбы. Один из многих.

Но вот и следующая история.

«Война, все ребята стремились на фронт, но нас, естественно, не пускали. Делали пистолеты, ружья, даже пушку. Решили найти гранаты и разобрать их, чтобы изучить и понять, что там внутри. Я взялся проникнуть в церковь (там находился склад военных). Ночью пролез через три полосы колючей проволоки и, пока часовой находился на другой стороне, пропилил решетку в окне, взял две гранаты РГД-33 с запалами и… выбрался обратно. Уехали километров за 60 в лес, решили гранаты разобрать. Ребят все же догадался уговорить отойти метров за 100: бил молотком, стоя на коленях, а гранату положил на камень. А вот запал не вынул, не знал. Взрыв… и пальцев нет. Ребят не тронуло. Пока добирался до города, несколько раз терял сознание. В больнице под расписку отца… сделали операцию, пальцы отрезали, в школе я появился с перевязанной белой рукой».

Здесь, в этой истории, он уже главный. Командир, атаман, вдохновитель и организатор. Он же — и главный пострадавший.

Это тоже важно.

Следующая история — пожалуй, наиболее серьезная из передряг, в которые он попадает в детстве.

«Так случилось, что после девятого класса мы решили найти, откуда берет свое начало река Яйва. Очень долго поднимались по тайге вверх — по карте мы знали, что исток реки находится около Уральского хребта. То, что взяли с собой из еды, скоро кончилось, питались тем, что находили в лесу, в тайге. Поспели орехи, мы жарили грибы, ели ягоды… Шли долго, уже никаких дорог, ничего, одна тайга… Иногда попадалась какая-нибудь охотничья избушка, там ночевали, а в основном или шалаш строили, или просто под открытым небом.

Нашли исток реки — сероводородный ключ. Обрадовались. Можно было возвращаться. Несколько километров спускались вниз до первой деревушки. К тому моменту уже порядочно выдохлись. Собрали кто что мог — рюкзак, рубашку, ремень — в общем, всё, что было у нас, вошли в избушку, отдали хозяину, выпросили у него взамен небольшую лодчонку, плоскодонку деревянную, и на этой плоскодонке — вниз по реке, сил идти уже не было. Плывем мы, вдруг вверху, в горах, заметили пещеру, решили остановиться, посмотреть. Вела-вела она нас, вела и вдруг вывела куда-то вглубь тайги. Туда-сюда, не можем понять, где мы, короче говоря, заблудились, потеряли нашу лодочку. Почти неделю пробродили по тайге, причем ничего с собой не взяли, а тут, к несчастью, оказалось такое болотистое место, лес-подросток, — в общем, он не много давал, чтобы хоть чем-то питаться, и совершенно не давал никакой воды. Болотную жижу вместе со мхом складывали в рубашку, сжимали ее, и ту жижу, что текла из рубашки, пили».

Заблудившись в лесу, они не испугались. Нашли пещеры, пошли искать спуск к реке…

«В конце концов, мы все-таки вышли к реке, нашли нашу плоскодонку, сориентировались, но из-за грязной воды у нас начался брюшной тиф. У всех. Температура — сорок с лишним, у меня тоже, но я на правах, так сказать, организатора держусь. На руках перетащил ребят в лодку, уложил на дно, а сам из последних сил пытался не потерять сознание, чтобы лодкой хоть как-то управлять, она шла вниз по течению. У самого оставались силы только подавать ребятам из речки воду, обрызгивать их — было всё на жаре. Они потеряли сознание, а скоро и я стал впадать в беспамятство. Около одного железнодорожного моста решил, что все равно нас заметят, примкнул к берегу и сам рухнул. Нас действительно увидели, подобрали, привезли в город, а уже месяц, как занятия в школе начались, и, конечно, все разыскивали нас…»

Позднее Ельцин говорил в своем интервью об этом эпизоде: «Мы пролежали долго в больнице — брюшной тиф, понятно. Потом я из больницы сбежал через окно, не дождался. А ребята вылечились и 10-й класс пропустили. А я решил, что я пропускать не буду. Но меня в школу не пустили, ни в какую. Говорили, что будет менингит после такой температуры, загружать голову нельзя. Ну, и кончилось тем, что я начал с третьего семестра сам заниматься. Взял программу, читал, читал, учил, учил».

И добился того, чтобы разрешили сдать экзамены экстерном.

Не пропустить год.

Но что же главное в этих историях, которые он сам рассказывал много раз?

Момент смертельной опасности, которая угрожает ему. И победа, которую он всегда одерживает.

Победа — вот что главное.

Напомню, что книга «Исповедь на заданную тему» вышла в свет в 1990 году. Ее автору к этому моменту уже почти 60. Но детали этих преодолений, этих смертельных рисков, этих побед — память любовно и бережно отчистила, высветлила, укрупнила, все, вплоть до названия гранаты и речушки, поворотов таежного сюжета, количества метров, которые он прополз под колючей проволокой, и километров, на которые они «отъехали в лес».

Здесь важно всё. Потому что истории эти станут фундаментом личности, в них, как в зародыше, лежит уже будущая легенда, которая будет помогать ему всегда, во всех обстоятельствах.

Именно тогда, когда их ищут по окрестным лесам, впервые произойдет то, что потом, уже в жизни взрослой, знаменитой, будет происходить с ним не раз — преждевременный слух о его смерти. Зависание над пропастью.

И еще один сюжет старательно он выделяет в этой своей первой книге — сюжет своеволия, острого личного выбора.

Так же как и первый сюжет, сюжет победы, он двигается от истории к истории мягко, незаметно, чтобы в конце обрести свое подлинное звучание.

«Однажды меня из школы все-таки выгнали. Это произошло после окончания семилетки. В зале собрались родители, преподаватели, школьники, настроение веселое, приподнятое… И тут вдруг я попросил слова… Я, конечно, сказал добрые слова тем учителям, которые действительно дали нам немало полезного в жизни, научили думать, читать. Ну, а дальше я заявляю, что наш классный руководитель не имеет права быть учителем, воспитателем детей — она их калечит.

Учительница была кошмарная. Она могла ударить тяжелой линейкой, могла поставить в угол, могла унизить парня перед девочкой и наоборот. Заставляла у себя дома прибираться. Для ее поросенка по всей округе класс должен был искать пищевые отбросы, ну и так далее… Я этого, конечно, никак не мог стерпеть».

Конечно, не мог.

Один из сюжетов русской глубинки — учитель заставляет детей работать в своем домашнем хозяйстве — для Бори Ельцина совсем не то, что для других его одноклассников. Традиционный уклад жизни, когда провинциальный учитель считает себя вправе брать определенную

В его личном мире каждый отвечает сам за себя! В его личном мире превыше всего ставится человеческое достоинство.

Поразительно и продолжение этой истории. Педсовет, который выпускает его из школы с «волчьим билетом» (ну просто-таки горбачевское Политбюро), в итоге терпит полное сокрушительное поражение, вместе с ненавистной учительницей, эксплуататором детского труда.

Боря идет не куда-нибудь, а сразу в горком партии!

На удар отвечает ударом.

«Я добился, чтобы меня перевели в другую школу… Я в железнодорожной учился, а потом перевели в школу Пушкина», — вспоминает он в интервью.

Учительницу наказывают, Борю восстанавливают, он благополучно оканчивает школу, но дело, конечно, не только в этом. Важная деталь: прежде чем идти отстаивать свои права в горком, он пошел на учительницу войной, открыто, при всех.

Однако обратим внимание и вот на что — он знает, куда идти! Он уже разобрался в системе, коридорах власти. Не каждый ребенок, да еще и из глубинки, способен на это.

Ельцин в своих мемуарах и интервью обычно предстает в образе «человека из далекой деревни» (не случайно «Исповедь…» начинается с точного указания места рождения — уральское село Бутка), и все детские «эпизоды», вставленные в книгу, и рассказ о родителях, всё ложится в ту же канву — простые люди, деревенские, деревенское воспитание. Однако в том-то и дело, что в судьбе ребенка Бори Ельцина встретились две культуры — городская и деревенская. Рос он все-таки в городе, учился в городской школе, где занимался разными видами спорта (старательно перечисляет их в книге — от лыж и легкой атлетики до волейбола), отец работал на большом заводе, словом, мир вокруг него был отнюдь не деревенским. Другое дело, что вокруг этого города невероятная дикая природа. И его том-сойеровский побег из дома с товарищами превратился не в забавное приключение, а в жесткое столкновение со стихией, требующее от него предельной воли и невероятного характера.

…Конечно, с таким ребенком непросто сладить и семье, и школе. Отец порол, причем нещадно, в школе ставили двойки за «поведение» (но в его аттестате — лишь две четверки, остальные пятерки, а сдал он экзамены экстерном, поскольку долго провалялся в больнице после своей таежной экспедиции).

И здесь нужно сказать еще об одном обстоятельстве, о котором сам автор книги «Исповедь на заданную тему» как-то скромно умалчивает.

Наина Иосифовна вспоминает, что из Березников Боря Ельцин привез в Свердловск немало книг. Как, на какие деньги он их купил — непонятно. Экономил на завтраках, подрабатывал? И еще деталь — уже в школе Боря брал из районной библиотеки не только литературных классиков, но и тома из собрания сочинений Ленина. И упорно читал этого не самого легкого в мире автора, поражаясь тому, что в его сочинениях довольно часто встречаются ссылки на фамилии людей, о которых в учебнике истории говорится как о врагах народа.

Короче говоря, перед нами — отнюдь не главный хулиган Березников, не уличный атаман, как может показаться из его мемуаров, напротив, это человек, который с детства привык быть «старшим», помогать семье, оберегать мать — он не только подрабатывал с ней летом в колхозе, он и стирал, штопал, ухаживал за младшими, он пришел к ней в родильный дом, когда она родила сестру Валю, и принес «одеяло с вышивкой»… (да, представьте себе, он вышивал и дарил матери свои вышивки). Словом, это был ребенок с нежным сердцем. Добрый ребенок. И умный.

Поэтому ему прощались дерзость, его неумолимая тяга к риску, прощалось всё. Это был человек необычный, прежде всего.

И еще, что важно, сформировавшийся среди фантастической природы и среди фантастических людей — я имею в виду его мать и отца, его родню и, конечно, его учителей.

А это значит вот что: в детстве ему хватало любви.

…Построив баню для деда, Ельцин сдал экзамены и поступил на строительный факультет Уральского политехнического института. Учился парень из Березников легко — в его зачетной книжке почти сплошные пятерки.

Ельцин живет в общежитии, в комнате на восемь человек.

Он провел все детство в бараке, ему не привыкать к таким условиям. Но в отличие от барака, где тяжелый быт диктует очень четкие, жесткие нормы поведения, студенческое общежитие — это, напротив, царство полной свободы. Хохот и шутки, бесконечные розыгрыши и приколы — как раз его стихия. Со своим характером он быстро становится здесь лидером, заводилой, однако возникает закономерный вопрос: неужели студенческий «колхоз» (то есть ведение общего хозяйства, куда они довольно скоро включают и девушек из соседней комнаты), стенгазеты и розыгрыши, веселые студенческие свадьбы с сюрпризами и шуточными подарками и тостами — это единственный выход его тяги к лидерству?

А как же комсомол?

Конечно, он, как и все, ходит на собрания, голосует и избирает, но подсознательно, может быть, избегает любой «политики».

И тем не менее довольно быстро, в течение, быть может, одного семестра, становится в своем институте фигурой заметной. («Да он к этому и не стремился, стать заметным, это получалось само собой», — добавляет Наина Иосифовна.)

Спортивная подготовка — обязательная вещь для советского студента, и Ельцин быстро становится организатором всех спортивных мероприятий своего факультета — кроссов и лыжных пробегов, эстафет, заплывов и, конечно, волейбольных матчей.

Поначалу его не хотят брать в волейбольную секцию — все-таки нет двух пальцев на левой руке. Однако, фанатично тренируясь, он попадает в сборную курса, затем факультета, а потом и всего Уральского политехнического. Становится одним из лучших волейболистов института.

С командой он побывал в Прибалтике, Поволжье, Москве, Ленинграде, Грузии, Азербайджане. Всесоюзные соревнования, сборы, турниры, и даже после института в течение года он продолжает играть и тренировать, выступать за местный «Локомотив».

Почему же именно волейбол?

В волейбол можно было играть в теплое время года буквально везде: на реке, на пустыре, на деревенской улице. После войны волейбол быстро стал вторым по популярности видом спорта в СССР после футбола.

В зимнее время любой спортзал мог превратиться в волейбольную площадку (а в футбол играли, конечно, в основном летом, тоже важная поправка для страны, где зимой лютуют страшные морозы).

Кроме того, это был олимпийский вид спорта, а с 1952 года СССР становится членом олимпийского движения.

И еще. Волейбол — командная игра, где роль лидера на площадке неоценима. Кто-то должен обязательно «заводить», волевым усилием изменяя ход игры. Этим «кем-то», лидером команды, конечно, всегда был он. Его магнетическое присутствие на площадке — а не только высокий рост, хорошая реакция, мощный прыжок, «подкрученные» удары — становилось главным фактором победы.

Ельцин становится одной из самых ярких личностей на факультете, да и вообще в УПИ, девушки специально приходят посмотреть матчи с его участием, у него образуется своеобразный фан-клуб, как сказали бы сейчас, в общем, популярность его растет.

Но далеко не все так безоблачно. Несмотря на «карманные деньги», которые иногда присылают ему родители (сумма каждый раз одинаковая — 100 рублей), денег этих все равно не хватает, как и любому нормальному студенту. Приходится разгружать вагоны, но вряд ли этот способ подзаработать ему по душе.

Впрочем, разве для него это проблемы?

Находясь в спортзале, где он проводит не просто часы, а целые дни, Ельцин находится в особой ауре, в том микроклимате, где нет необходимости бороться с кем-то — вне белой линии разметки, вне границ волейбольной площадки.

Правда, два конфликтных эпизода, связанных с учебой, все же случаются. Он возглавляет делегацию студентов, которые осмелились попросить по особенно сложному предмету (теория пластичности) больше времени на подготовку к экзамену, причем Б. Н. был любимым учеником профессора Рагицкого, неприятно удивленного таким проявлением корпоративного духа. Профессор, который всегда разрешал пользоваться конспектами на экзамене (задачи требовали запоминания огромных математических формул), неожиданно ужесточил требования. «Однажды профессор Рагицкий на экзамене… предложил мне ответить сразу, без подготовки. Он говорит: “Товарищ Ельцин, возьмите билет и попробуйте без подготовки, вы у нас спортсмен, чего вам готовиться?”». В итоге Ельцин получает на экзамене четверку. Это было, как вспоминает он, настоящее сражение.

Другая стычка — с преподавателем политэкономии Савельевой, «Совой», известной на факультете своим догматизмом; Боря Ельцин выступает «против ее методов преподавания», то есть за то, чтобы на занятиях можно было задавать вопросы и получать на них ответы. Вопросы и ответы на записки станут в дальнейшем излюбленной формой его общения с аудиторией. Савельева в этом смысле — антипод, пример от противного. И вот еще одна четверка в дипломе — по политэкономии, а всего из пятидесяти пяти предметов сорок он сдаст на «отлично», пятнадцать — на «четыре».

Но по сравнению с бунтарскими выходками, которые он позволял себе в школе, всё это семечки, пустяки. Система УПИ не ломает, не подавляет Ельцина-студента, а находит ему то место, которое больше всего ему по душе — спортивный студент, отличник, неформальный лидер в своей компании, кумир девушек.

Вариться в этом котле не скучно и не противно.

Некая степень свободы, которую давало участие в волейбольных состязаниях «на уровне Союза», — еще одна черта жизни Ельцина-студента. Можно было ездить по городам и весям, жить в особом режиме, не подчиняться общепринятым правилам. Правда, за это приходилось расплачиваться суровым, каторжным трудом во время подготовки к сессиям, во время сдачи экзаменов и зачетов по техническим предметам, которые требуют не только «хорошей головы», но и попросту зубрежки. Ельцин в институте, по его собственному признанию, научился спать по четыре часа и, что не менее важно, выработал в себе особую, фотографическую память, запоминал текст целыми страницами. Это поможет ему в дальнейшем, когда он займется политикой, станет первым секретарем обкома и президентом.

Слишком высокие нагрузки еще дадут о себе знать, а пока он успешно и учится, и просто играет, и ездит на соревнования.

Однако эти поездки, как и все спортивные вояжи такого рода, всегда проходят по одному и тому же сценарию: поезд — гостиница — спортзал — гостиница. Увидеть города, понять, как в них живут люди, по сути дела, не удается. Эти короткие вылазки разбудят в нем страсть к настоящему путешествию, и во время летних каникул он отправится по стране один.

«До поступления в институт — страны я не видел, моря тоже и вообще нигде не был. Поэтому на летние каникулы решил совершить путешествие… Не имея ни копейки денег, минимум одежды, только спортивные брюки, спортивные тапочки, рубашку и соломенную шляпу — вот в таком экзотическом виде я покинул Свердловск. Еще, правда, у меня был из искусственной кожи чемоданчик — маленький, буквально сантиметров двадцать на тридцать… Там лежала еще одна рубашка, ну, или если удавалось из продуктов где-то заработать — я туда же складывал. Поездка эта, конечно, была совершенно необычной. Со мной сначала поехал однокурсник, но через сутки он уже понял, что ему наше путешествие не осилить, и вернулся обратно. А я поехал дальше».

Как мирно, весело, по-домашнему всё начинается: лето, чемоданчик, соломенная шляпа. И только быстро сошедший с поезда однокурсник — точный индикатор того, что и в этом рассказе будет все то же самое: преодоление, опасность, риск, авантюра, победа…

«В основном ехал на крыше вагона, иногда в тамбуре, иногда на подножке, иногда на грузовике. Не раз, конечно, милиция снимала, спрашивают: куда едешь? Я говорю, допустим, в Симферополь, к бабушке. На какой улице проживает? Я всегда знал, что в любом городе есть улица Ленина…

А задачу я себе такую поставил: ночь еду, приезжаю в какой-то город — выбирал, естественно, города известные — и осматриваю целый день, а иногда и два. Ночую где-нибудь или в парке, или на вокзале, и дальше в путь на крыше вагона. Из каждого нового города писал письмо в институт своим ребятам.

И вот такой у меня получился маршрут: Свердловск — Казань — Москва — Ленинград — снова Москва — Минск — Киев — Запорожье — Симферополь — Евпатория — Ялта — Новороссийск — Сочи — Сухуми — Батуми — Ростов-на-Дону — Волгоград — Саратов — Куйбышев — Златоуст — Челябинск — Свердловск».

Вы поняли, для чего он писал открытки?

Как путешественник из романа Жюля Верна, он совершает невозможное, немыслимое — объезжает страну без денег, без знакомых! — он ставит рекорд, он поражает воображение своих друзей, он бросает вызов…

«Этот путь я проделал за два с лишним месяца, приехал весь, конечно, оборванный, спортивные тапочки у меня были без подошв, просто для, так сказать, формы и красоты: идешь на самом деле почти босиком, а всем кажется, что в тапочках. Шляпа тоже насквозь прохудилась, ее пришлось выбросить. Спортивные штаны основательно просвечивали. Когда выезжал, были у меня еще и часы старинные, старые, большие, подарил мне дед. Но эти часы, как и всю одежду, я проиграл в карты. Буквально в первые дни, как выехал из дома.

Было это так. В тот момент в стране шла амнистия, заключенные возвращались на крышах вагонов, и однажды они ко мне пристали, их было несколько человек, и говорят: давай играть в “буру”. А я знать не знал вообще эти карты, в жизни не играл и сейчас терпеть не могу. Ну, а в такой обстановке не согласиться было нельзя. Они говорят: давай играть на одежду. И очень скоро они меня раздели до трусов. Всё выиграли. А в конце они говорят: “Играем на твою жизнь. Если ты сейчас проигрываешь, то мы тебя на ходу скидываем с крыши вагона — и всё, и привет… А если выиграешь, мы тебе всё отдаем”».

Ни разу в жизни не игравший в карты Ельцин играет с зэками («а это были уголовники, выпущенные из колонии, в том числе и убийцы», — уточняет он) и выигрывает у них…

В эпизоде этом важен не только момент

Страна только что сбросила бремя войны. На крышах вагонов едут бывшие зэки, в вагонах — возвращаются домой солдаты и эвакуированные, вокруг стоят города, полуголодные, но уже полные людей, которые стремятся восстановить мирный порядок жизни, кругом стройки, котлованы, бараки…

Человеческий муравейник. Эту страну мы знаем только по старым советским фильмам — светлым, восторженным. Он увидел ее другой: удивительно разной, обнаженной, с трудом обретающей дыхание после шока.

Конец 40-х — начало 50-х. Борьба с космополитизмом, первая порция холодной войны. Еще не очень понятно, надолго ли установился мир, газеты полны тревожных новостей — ближневосточный кризис, корейский конфликт, испытания атомного оружия, уже начинают трещать по швам империи, мир никак не хочет привыкать к

Но он видит и чувствует другое: удивительное, открытое пространство, новая жизнь, которая рождается на его глазах, счастливые лица тех, кто выжил и хочет жить дальше.

Ельцину снова везет — он наблюдает то, чего не увидеть из окна общежития или из окна своего дома, он ощущает воздух свободы, которая вот-вот грянет, он чувствует время, его время, которое незаметно наступает.

На первом курсе ему предстоит пройти еще через одно испытание, его подстережет болезнь — тяжелая ангина. Как всегда, недолечившись, не соблюдая постельного режима (сколько еще раз в жизни он вот так будет убегать от врачей), он бросается к тренировкам и, не выдержав перегрузок, снова попадает в больницу с осложнением на сердце. Это первое осложнение — предисловие ко всему, что произойдет с его сердцем в будущем. Берет академический отпуск, и таким образом Наина Иосифовна, которая поступила на год раньше, оказалась его однокурсницей.

Пока Боря Ельцин ездит по стране в прокуренных тамбурах и на крышах железнодорожных вагонов, Анастасия Гирина (родные зовут ее Ная) проводит тихие студенческие каникулы у себя дома.

Ее развлечения, напротив, самые что ни на есть мирные: она купается, загорает, читает…

Отец Наи — железнодорожный служащий, семья живет в Оренбурге, родом они из села Титовка Шарлыкского района Оренбургской области, то есть с Южного Урала, из степных мест, а здесь и помидоры слаще, вкуснее, и жизнь гораздо более спокойная, тихая.

Она наслаждается этим летним покоем, общается с друзьями, думает, мечтает. Иногда в ее мечтах возникает студент-волейболист Боря Ельцин с открытым и веселым лицом…

Иногда вечером она ходит на танцы. На танцах девушек приглашают кавалеры — курсанты летного училища. Наверное, был среди них и «космонавт номер один». По крайней мере, лицо его Ная запомнила.

История про Гагарина, как и многие другие, присочинена газетчиками, как рассказала мне потом Наина Иосифовна. И попросила внести ясность. Однажды, в 1961 году, когда Юрий Алексеевич полетел в космос и вся страна отмечала это как огромный праздник, она скажет своей соседке (от полноты чувств): знаешь, а кажется, я его помню, мы ходили в летное училище на танцы, может быть, он даже приглашал на танец пару раз? Лицо вроде знакомое… И всё, этого оказалось достаточно, чтобы лет через сорок родилась очередная «утка» — о близком знакомстве с Гагариным, чуть ли не о сватовстве. Ничего этого не было. Как, впрочем, и много другого, что сочинили газетчики.

Итак, каникулы… Лето… Свобода… Летом можно читать даже ночью, такая здесь, в Оренбурге, крупная, яркая луна. Свет луны освещает страницы ее книги.

Есть время посмотреть свою коллекцию.

Коллекция и впрямь замечательная — дома, в Оренбурге, уже хранился целый чемоданчик «с артистами», то есть с открытками-фотографиями знаменитых актеров советского кино: Кадочников, Жаров, Андреев (карточки продаются в киосках «Союзпечати» и стоят пять — семь копеек). И, конечно, с символами послевоенной женственности, красоты, обаяния: Софьей Пилявской, Мариной Ладыниной, Валентиной Серовой, Лидией Смирновой… Такая коллекция есть у многих школьниц послевоенных лет.

Эти образы она сохранит, как свою личную святыню, надолго, навсегда, и со многими из них встретится уже в Москве, когда станет женой первого президента России.

А тогда она перебирает в уме фильмы с их участием.

Вот, например, два знаменитых сюжета — трагедия и комедия.

«Жди меня». В главной роли Валентина Серова. «Оказавшись в тылу врага, Ермолов приказывает военному корреспонденту Вайнштейну доставить в часть пленку с заснятыми аэродромами врага и записку для жены. Отойдя от лесной землянки, где остался его друг, Вайнштейн слышит короткую перестрелку. Позже он уверенно скажет Лизе о смерти Ермолова, но она не поверит. Работая на оборонном заводе, Лиза каждый день будет уверена в том, что завтра они увидятся…»

«Моя любовь». В главной роли Лидия Смирнова.

«За прекрасной советской девушкой Шурочкой ухаживают два замечательных советских студента. Она получает письмо от своей сестры-двойняшки Ани, что та тяжело больна, муж ее бросил, а ее малышу Феликсу уже полтора года. Просит немедленно приехать. Шура не успела. Ночью Аня умерла, и Шура усыновляет племянника».

Случайно выбрал эти аннотации к старым советским фильмам, в которых играли любимые актрисы Наи Гириной. «Все остается людям», «Дорогой мой человек» — одни названия говорят о многом.

«Любовь — не вздохи на скамейке», как писал известный советский поэт. Нет, любовь не дается просто так. Она обязательно связана с испытаниями. С разлукой. С войной. Любовь — это что-то огромное, невероятное, прекрасное и обязательно героическое.

Вообще, подробности ее военной и послевоенной юности — совсем другие, чем в воспоминаниях ее мужа, в его книге «Исповедь на заданную тему». Да, голод, холод, неустроенность, ничего нельзя купить. Мама шьет на машинке «Зингер» самые простые вещи ей и сестре Розе: незамысловатые юбки, платья, ведь в магазинах ничего нет. Ни игрушек, ни одежды. Карточная система. Семья Гириных далеко не сразу обрела свой постоянный дом. В 1934 году Иосиф Гирин вернулся из армии в Оренбург и устроился работать на железную дорогу. В то время железная дорога была почти военной организацией. В 1935 году его «перебросили» на работу в Казахстан, в город Челкар. В школу (тоже железнодорожную) Ная Гирина пошла в 1940 году, семья тогда жила на станции Эмба. Только в 1945-м они вернулись в родной Оренбург.

Впервые Наин день рождения отмечали в шестом классе, собрались одноклассницы, все было очень скромно. В седьмом получила первый настоящий подарок — отрез «трофейной ткани, зеленой, с какими-то необыкновенными цветами», его бережно сохранили, и платье из него сшили, только когда она поступила в институт. На выпускной вечер платье сшила себе сама: «из двух кусков ткани, голубой, один кусок однотонный, один в мелкую клетку, сделала вставочки, кармашки, да все тогда были так одеты, по сравнению с роскошными бальными платьями, которые сейчас шьют девушки себе на выпускной, это, конечно, ерунда».

Нет, не ерунда. Оба платья — эскиз, мечта о том времени, когда станет легче, ярче, интереснее жить. А пока эти сигналы будущей жизни она жадно ловит в эфире. Поздно вечером слушает трансляции спектаклей из Москвы. Фотографии актеров у нее есть, в избытке, она сравнивает их голоса и их лица, вспоминает фильмы, пытается представить себе этих людей — это тоже часть эскиза, часть мечты. И, конечно, много читает.

Книги тогда невозможно было достать, в библиотеке на них огромная очередь. Но жажда чтения была так велика, что порой любимую книгу бережно разрезали на «секции», чтобы не так долго ждать, и читали всем классом (школа была женская, их разделили с мальчиками после пятого класса), передавая друг другу. Например, так они всем классом читали «Графа Монте Кристо». А после книжку снова сшивали и сдавали в библиотеку.

Но самый яркий женский образ из школьных лет — как ни странно, не актрисы, а учительница литературы, она «очень красиво говорила», «у нее была очень красивая фигура, это была статная женщина, и еще, я ни у кого никогда больше не видела таких красивых рук». Эти руки запомнились на всю жизнь, вместе с платочками, белоснежными, обвязанными по краю яркой нитью, как она держала их в руке, это движение руки с изяществом, благородством — тоже было из другой жизни. Из другого, будущего времени.

После своих летних каникул (для него — связанных, конечно, с опасностями и приключениями, для нее — с домашними заботами, книгами, прозрачным летним покоем) оба возвращаются в общежитие, в свои многолюдные комнаты. Но что-то изменилось.

Неуловимо. Незаметно.

Их отношения начинаются как дружба. О чем же они беседуют? Только не о любви. Вернее, о любви, но не своей.

«У нас с Борисом Николаевичем сначала такие странные были отношения, мы были вроде как подружки, — вспоминает Наина Иосифовна. — В него было влюблено полкурса, и все эти девушки, зная про нашу дружбу, ходили ко мне плакаться в жилетку, поверять свои тайны, просить о помощи в делах сердечных. Я честно помогала, рассказывала ему, какая очередная замечательная девочка в него влюбилась».

Она поверяет ему сердечные тайны

Да, говорит уже он в своих воспоминаниях, сначала отношения были чисто дружеские, платонические, но однажды, стоя у дверей актового зала (перед каким-то студенческим вечером), они все же поцеловались. Поцелуй был скромный, наивный, но это было начало.

Постепенно он понимает, что без этих встреч и без этих отношений обойтись уже не может. Что эта девушка — мягкая, тихая, нежная — становится важнейшей частью его существования.

Но для нее любые формы отношений кроме «высоких» — полнейшее табу. Табу сразу по двум причинам.

«Мы поступили в институт восемнадцатилетними девушками. Но совершенно не готовыми к взрослой жизни! И к “взрослым” отношениям. Конечно, влюблялись, конечно, были романы! Но мы верили, может быть, наивно, в какие-то необыкновенно чистые, прозрачные, красивые отношения, в дружбу. Верили, и от этого… все было просто. Ездили с мальчиками на практику, ходили в походы, вповалку вместе спали в палатках, хохотали, дружили, и никакой двусмысленности не возникало, ничего, что бы нас могло обидеть, задеть! Конечно, к третьему курсу начались свадьбы. Но я в самом начале, на первом курсе, решила: в институте замуж не выйду. Ни за что! Останусь свободным человеком!»

Итак, причина первая: любовь — это что-то из будущей жизни, к которой она «еще не готова». Любовь — это испытания, это грозное сильное чувство, которое подчиняет и поглощает человека целиком, у нее же и так очень много дел!

Ну, и, кроме того, студенческие браки ее не прельщают. Нет, она хочет пока оставаться свободным человеком, сама руководить своими мыслями и чувствами, ни от кого не зависеть.

Их чувство возникает исподволь. Незаметно. Но оба — сильные характеры — до последнего противятся этому открытию! «Да, мы говорили, что “надо пожениться”, но мне кажется, оба не верили в это».

Общий студенческий быт — так называемый «колхоз», когда вся нехитрая еда идет на общий стол, а Боре Ельцину, кстати, присвоили шутливое звание «председатель колхоза» — способствует тому, что каждый вечер они сидят за одним столом. «Мы, девчонки из соседней с ними комнаты, порой готовили ребятам ужин и ждали их, потому что они задерживались допоздна на соревнованиях», — вспоминает Наина Иосифовна. Еще одна деталь: Клавдия Васильевна, мать Ельцина, регулярно приезжала в общежитие, на денек — привезти из дома какой-то еды, повидать сына… Спала она, естественно, в комнате девочек… на кровати Наи Гириной, вдвоем, валетом. «Почему? Просто моя кровать стояла удобней, чем у других, половину ее заслонял шкаф».

«А когда в конце пятого курса мы оба защитили дипломы, и он вдруг твердо сказал: “мы должны пожениться”, я ответила — не знаю. Я не хотела так рано замуж. Он оставался после института в Свердловске, я уезжала в Оренбург… И вот мы решили подождать год, а потом встретиться. Проверить свои чувства. Конечно, писали друг другу письма, у меня до сих пор сохранилась целая стопка его писем, а я отвечала редко, не любила писать…

И вот через год из Куйбышева, где проходили всесоюзные соревнования по волейболу, он туда приехал с командой, я вдруг получаю телеграмму от нашего общего друга Сережи Пальгова: “Приезжай, у Бориса плохо с сердцем”. Ну, я очень испугалась, помчалась в Куйбышев. На первом курсе у него была ангина с сильнейшим осложнением на сердце. Пришла в гостиницу на берегу Волги, где жили спортсмены».

Итак, она стоит около гостиницы вечером, одна, мимо идут незнакомые люди… Она жутко волнуется — что с ним, где он? В гостинице? В больнице?

Она ждет, что мелькнет хоть какое-то знакомое лицо — и вдруг видит его. Он выходит из гостиницы прямо ей навстречу. Совершенно здоровый, веселый, улыбающийся. Но она — не сердится на этот дурацкий розыгрыш. «Почему?» — спросил я у Наины Иосифовны. «Ну… я просто очень хотела его увидеть, — ответит она просто. — Я очень обрадовалась».

Да — он предложил ей сценарий, на который так чутко отозвалось ее сердце, воспитанное на романтике советских фильмов, на эстетике великих чувств — любовь сквозь испытания. Он угадал то, что ей было нужно, чтобы окончательно во всё поверить.

Они будут гулять в парке, по берегу Волги, всю ночь. «Он предупредил ребят, и тогда мы прогуляли весь вечер и проговорили всю ночь, тогда как-то было совсем не страшно». Вот там, в парке над берегом Волги, на скамейке, они окончательно решили пожениться. Через месяц он приедет в Оренбург к ее родителям — просить ее руки.

Всё в этой истории важно. Любая, самая маленькая деталь.

Характер Ельцина проявится и здесь, в самом что ни на есть тонком и нежном деле — да, он испугает ее, заставит ее сердце учащенно биться, заставит ее мчаться сломя голову в другой город, искать, волноваться, ждать… Конечно, она потом мягко упрекнет их с Сережей Пальговым за этот розыгрыш: почему нельзя было просто написать, чтобы я приехала? «Я бы ведь все равно обязательно приехала…»

И он ответит: «Я боялся, что не приедешь».

Она пробудет в Куйбышеве только один день и улетит в Оренбург. Ей нужно на работу…

Когда Наина Иосифовна начала рассказывать мне о том, как все это было, она сделала паузу и, волнуясь, сказала: «Понимаете, у меня с самого начала нашего знакомства было какое-то странное чувство… что я знаю Борю давно, с самого детства, как будто мы выросли вместе…»

Но вернемся на первый курс УПИ. Факультет промышленного и гражданского строительства. 176-я группа. Его группа. Что это были за люди?

Первое впечатление, определившее мировоззрение того поколения, — разрушенная до основания страна. «Многих наших старших сокурсников посылали на запад страны, — вспоминает Наина Иосифовна, — на Украину, в Белоруссию, в западные области России: там было разрушено буквально все, все надо было строить заново. Отработав там, на стройке, где они помогали проектировать новые районы, новые объекты, они возвращались в Свердловск. Нас, правда, уже не посылали, но мы знали, что, в принципе, могут послать».

…Вообще «институт» («университет», «вуз») — понятие в советской жизни довольно многогранное, особенно в 50—60-е годы. Оно, как социальное явление (в отличие от западного варианта или от современного российского), поглощало в себя огромную человеческую массу, состоящую из разнородного материала. Институты и университеты пополнялись отнюдь не за счет потомственной интеллигенции, это были далеко не всегда дети из обеспеченных семей (хотя как раз Ельцин был из семьи с достатком, по крайней мере, в ней был живой и работающий отец).

Городские рафинированные дети соседствовали с деревенскими, причем порой из очень глухих и отдаленных районов; дети партработников, чекистов, «хозяев жизни» — с потомками репрессированных, деклассированных; суровые фронтовики — с юными пигалицами; зеленые юнцы — с видавшими виды «рабфаковцами», прошедшими суровую жизненную школу в армии, на заводе, в милиции…

Это был громадный социальный котел, который стирал грани, различия, предрассудки семейные и сословные, национальные и классовые, заставлял людей находить общий, единый для всего поколения язык.

Выпускники советских вузов получали в свои руки гигантские и, что самое главное, развивающиеся ресурсы.

В лабораториях, особенно оборонных, они имели дело с новейшими технологиями того времени, которые достойно конкурировали с мировыми разработками; на культурных площадках (университетская кафедра, журнал, книга, театр, кино) создавали новые,

Именно эти молодые люди обеспечили гигантский послевоенный рывок Советского Союза во всех областях. Это был нарождающийся класс новой интеллигенции, спинной хребет новой страны, который очень быстро преодолевал расстояние от нищеты и вольницы студенческих лет к стремительной и блестящей карьере на всем пространстве огромной Родины.

У этой категории советских граждан — «студентов» — были своя философия и своя этика.

«Целиной» в хрущевские годы называли огромное пространство новых земель, казахстанские, алтайские степи, которые нужно было распахать и освоить для производства зерна, но в более широком смысле — вся страна была непаханной целиной. Ее культура, ее промышленность, ее наука…

Несмотря на пуританскую строгость советской идеологии, люди одной с Ельциным формации понимали: они конструируют реальность как бы заново. Сами будут ставить задачи и выполнять их. Они рисуют контуры и заполняют их принципиально новым материалом.

Область, которую Ельцин выбрал для себя, была в этом смысле особенно наглядной. В годы послевоенного экономического рывка строительство в СССР было постоянно развивающейся индустрией. Страна строилась совершенно сумасшедшими темпами, во всех областях.

Еще при Сталине в Москве начали возводить так называемые «высотки» (достроили их уже после смерти вождя) — выдающиеся архитектурные сооружения того времени, хотя современники признавали их уродливыми, и уже в 1954–1955 годах были приняты два постановления ЦК КПСС — об индустриализации в строительстве и о борьбе с «излишествами» в архитектуре. Новая власть признала помпезный сталинский стиль слишком дорогим. В моду вошли бетон и стекло. В 50— 70-е годы в Москве был буквально бум строительства, как жилищного, так и «культурного». К самым заметным и знаменитым сооружениям того времени относятся: спортивный комплекс в Лужниках, комплекс Дворца пионеров на Воробьевых горах, кинотеатры «Россия» и «Октябрь», стадион «Олимпийский», гостиница «Россия», Телеграфное агентство СССР на площади Никитских Ворот, новое здание МХАТа, новый жилой район «Олимпийская деревня», Московский дворец молодежи и др. Также с 1960 по 1970 год в столице были построены Кремлевский дворец съездов, телевизионная башня в Останкине с телецентром, Центральный аэровокзал и комплекс высотных зданий на Новом Арбате. Но это лишь знаковые объекты, московские. Они лишь обозначают явление: тотальная стройка, пронизывающая все области человеческой жизни.

Каждое из этих зданий несет все черты «хрущевско-брежневского стиля»: проект должен быть максимально дешевым, «без излишеств», при этом вызывать у советских людей чувство законной гордости — отсюда невероятные масштабы, гигантизм. Скажем, гостиница «Россия» (снесенная ныне) — была самой большой гостиницей в Европе, а «Октябрь» — самым большим в Европе кинотеатром. В проекте обязательно присутствует какая-то конструктивная «изюминка» — безопорная крыша, например, или невероятные по высоте стеклянные панели, или хотя бы бесконечные мозаики.

Несмотря на некоторую свою неказистость (долой излишества!), все эти здания стали на долгое время визитной карточкой Москвы, без них представить ее себе невозможно. «Сталинский» стиль (башенки, башни, колонны, шикарные фасады) вернется в Москву вместе с «лужковским барокко», вместе с модой на небоскребы и роскошь. Но Ельцин становился строителем еще в ту пору, когда строительные чертежи не терпели ничего другого, кроме строгих приземистых прямоугольников.

А строить нужно было буквально всё!

Огромные заводские и фабричные корпуса, сложнейшие энергетические объекты, институты и библиотеки, школы и детские сады, стадионы, дворцы культуры, магазины, жилые дома, животноводческие комплексы, гаражи, мосты, дороги, в конце концов. Архитектуру стекла и бетона можно ругать сколько угодно, в своем полуразрушенном, обветшавшем виде, в котором мы видим ее сейчас, она и вовсе выглядит устаревшей и печальной, но социальную значимость этого строительного бума переоценить, конечно, трудно. По сути дела, строительство наглядно воплощало в себе суть происходившего в стране процесса — возникновение новой державы, амбициозной и мощной.

Ну и, конечно, жилье. Знаменитые пятиэтажки, «хрущобы» (архитекторы называют их «лагутенковские дома», по имени главного проектировщика), поразительные по своей дешевизне конструкции, с тонкими перегородками, тесными квартирами. Именно ради них возводились бесконечные жилые кварталы, одинаковые коробки, сотни и тысячи, целые города этих белых коробок, которые вырастали в огромном количестве и очень быстрыми темпами. Это и есть дома для новой жизни. Жизни, в которой уже нет места коммунальным сварам и барачному дикому братству, сталинской казарме. Здесь каждая семья — сама по себе. И в каждой семье отныне свои тайны, своя история, своя судьба. Именно эти дома предстоит строить Ельцину, вместе с промышленными объектами они станут частью его жизни, его профессии. Дома в скором времени усовершенствуют, подвергнут видоизменениям, повысят этажность, немного улучшат планировку, но их суть останется неизменной: массовость. Массовое счастье. Счастье единиц, перемноженное на миллионы квадратных метров.

Будущие строители поневоле должны были получать довольно широкий спектр знаний: и уметь «читать проект», то есть знать архитектуру, и досконально разбираться в технической документации, и привязывать здание к местности, и подводить коммуникации, и работать с самыми разными, порой совершенно новыми материалами.

Но, пожалуй, самое главное, что оказывало влияние на интеллект будущих специалистов, — сама философия строительного дела: его конкретность. Строитель ведет объект от самого начала, от плана на бумаге и закладки фундамента до самого конца — сдачи в эксплуатацию. Он мыслит «проектами», он ясно видит цель и знает средства, он — творец новых зданий и конструкций, окружающего пространства.

Эта философия явно пришлась Ельцину по душе.

«Борька, тебе бы родиться на сто лет позднее» — эту фразу он часто слышал от своих друзей-однокурсников.

Что это значит — «на сто лет позднее»? На сто лет позднее — там же будет коммунизм!

Послевоенная молодежь наивно верила в то, что через 100 лет у людей будут совсем другие отношения, что люди станут честнее, исчезнут корысть, зависть, жадность, ненависть, лень, карьеризм, двурушничество, лицемерие, взяточничество, воровство и прочие человеческие пороки. Им казалось, что мир развивается именно в эту сторону.

И еще одну фразу он слышал постоянно: «Борька, с твоей головой — быть тебе министром».

Если с этой оценкой еще как-то можно примириться — ну да, уже в юности он производил впечатление очень солидного, уверенного и умного, легко находил контакт с людьми, — то первая вызывает вопросы. Почему на 100 лет позднее?

У него нет слабостей? Недостатков?

Вряд ли. Огромная тяга к лидерству, острое самолюбие — нет, с таким непросто. Он необычен другим: ставит перед собой задачи, порой невыполнимые, запредельные, и решает их.

Без двух пальцев на руке стать лучшим волейболистом.

Без денег объехать полстраны, от Урала до Черного моря.

Занимаясь в основном ночами, после изнурительных тренировок, — получать почти одни пятерки.

Скрыть от всех свой главный роман — и придумать такую необычную, романтическую помолвку.

Ему остро хочется невыполнимого, красивого, огромного, яркого. При этом он вовсе не наивный романтик, вовсе не человек не от мира сего — этот конкретный мир он завоевывает очень успешно, толково.

Но внутри себя он мечтатель, у него всё в жизни должно быть

И еще: несмотря на огромное самолюбие, он щедрый, доброжелательный, открытый. В нем нет злости, часто присущей людям, мечтающим о карьере.

Он не вписывается в привычные жизненные схемы. И друзья считают его родившимся слишком рано.

В своей книге «Исповедь на заданную тему» он напишет, что его дипломная работа была невероятно сложной: проект телевизионной башни. В другой своей студенческой работе Ельцин проектировал угольную шахту.

И та и другая тема оказались для него глубоко символичны. Глубоко вниз, высоко вверх. Вертикаль.