Вера Смирнова-Ракитина

Авиценна

Всё мире покроется пылью забвенья Лишь о вое не знают ни смерти, ни тленья Лишь дело героя да речь мудреца Проходят столетья, не зная конца.

И солнце и бури — все выдержат смело Высокое слово и доброе дело.

Тысячу лет назад так же, как и теперь, поднималось на свежее утреннее небо сияющее солнце, так же блестела роса на травах, так же взлетали в голубые просторы жаворонки и пели свою вдохновенную хвалу молодому дню.

Солнце взошло где-то в неведомом океане, осветило горы, поля и пустыни Азии, заблестело в водах Волги, поднялось над просторами скифских и половецких степей, заглянуло в веселый языческий город Киев, пробилось сквозь густую сень лесов будущей Германии, согрело маленький поселок Париж, раскалило суровые скалы Бретани, приласкало оливковые и апельсиновые рощи в стране басков и снова засияло в синеве бескрайного океана.

На рассвете этого дня, когда косые оранжевые лучи начали разгонять ночную тьму, по торной караванной дороге, соединявшей Бухару с Самаркандом, мчался всадник. Копыта его коня глубоко уходили в мягкую желтовато-серую массу, которая, как густой дым, клубилась у ног лошади.

В полусвете раннего утра видно было, что всадник хорошо и нарядно одет, молод, недурен собою и явно принадлежит не к тем людям, которые уже копошились на тянущихся вдоль дороги полях или шли с кетменями на плечах навстречу, вздымая ногами тяжелую пыль.

Молодой ездок с интересом и вниманием приглядывался ко всходам джугары и пшеницы.

«Как плодородны наши поля, — думал он. — Эта желтая земля, которую иные чужеземцы готовы принять за пыль, — золотая почва. Она дает обильные урожаи… Когда есть вода… Ах, если бы только у нас была вода!.. Дожди, реки, ручьи, арыки — что угодно, только бы вода!.. А нынче? Ранняя весна, а земля уже много дней изнемогает от жажды. Ссыхается, трескается… Надо беречь каждый корешок… Арыки высыхают… Мираб[1] ни за какие деньги не хочет пускать драгоценную влагу на деревенские поля. Не выгодно ему… Дихканы[2] платят за воду больше… Что же я соберу со своих хармайсанцев, если у них и сейчас только прошлогодняя тыква да зеленый тутовник?.. Зима будет трудная… Тяжкая будет зима, ежели не смилуется аллах…»

Мысли всадника прервал конь, шарахнувшийся от куста, из-за которого вылетел перепелиный выводок. Всадник успокоил скакуна, ласково похлопав его по шее, и, привстав на стременах, окинул окрестности испытующим и горестным взглядом.

Несмотря на раннее утро, вся широкая равнина уже дышала зноем и, казалось, дрожала в легком мареве. Дорога, протоптанная сотнями караванов, вилась между бесчисленными мелкими полями, засеянными пшеницей, ячменем, джугарой, машем. Стебли злаков были уже желтоваты, листья вялы. Кое-как держалась одна только голенастая джугара — остальное никло, изнемогая от безводья. Арычек, тянувшийся вдоль дороги, не журчал, как обычно в хорошие времена, а тускло поблескивал мелкими лужицами, подсыхавшими на дне. Всадник вспомнил, что уже вчера с трудом напоил в нем коня.

«Трудный, трудный год… За всю весну — ни одного дождя…» Путник снова готов был вернуться к своим мыслям, но на этот раз их течение изменила дорожная встреча.

Истошно скрипя, плелись арбы, запряженные быками, а впереди каравана на тощих верблюдах важно качались два старика.

— О дорогой господин Абдаллах, — льстиво приветствовали они всадника, — салам алейкум!.. Как ваше здоровье? Как погуляли, как повеселились?..

Господин Абдаллах попридержал лошадь, вежливо, но несколько свысока отвечая на поклоны.

— Какое сейчас веселье?.. У всех одна мысль о дожде… Горит все…

— Это верно. Нынче не до гуляний… — поглаживая окладистую с сильной проседью бороду, заявил один из стариков. — Ну, да вам, молодежи, как не повеселиться…

Говоривший подмигнул и с улыбкой поглядел на Абдаллаха.

Тот усмехнулся.

— Не соберём с вас налог — пропишут мне гуляние.

— Соберете! — тряся крашеной жидкой бороденкой, вмешался — второй. — К вечеру дождь пойдет. Кости мои третий день гудят. Верная примета!..

— Да уж твои кости! — пренебрежительно махнул рукой его спутник. — Считается аллах с твоими костями.

— Считается или не считается, а дождь пойдет… — упрямо утверждал старик. — Попомните мое слово.

— Если твое пророчество исполнится, почтенный Джафар, все мы возблагодарим аллаха, а тебе поднесем теплые ичиги, чтобы кости не болели.

Абдаллах засмеялся, и его серьезное, несколько жестковатое лицо сразу стало молодым и веселым.

— Прощайте! — крикнул он, хлестнув лошадь. — Не забывайте про ичиги!..

Старики переглянулись, затем долго смотрели вслед стройному, нарядному всаднику.

— Он не хуже других управляет нашим селеньем, этот господин Абдаллах, — осторожно заметил Джафар.

— Все дерут, и он дерет, — мрачно ответил седобородый. — Никто не зевает. Что он, что мулла… Поглядим, как он поведет себя, если не пойдет обещанный тобой дождь и мы будем дохнуть с голоду… Небось последнее вынесет из дому, — старик неодобрительно покачал головой и сплюнул.

…Конь Абдаллаха какое-то время шел рысью по дороге, затем его разморил зной, он умерил свой бег, но всадник не обратил на это внимания, уйдя снова в мечты, на этот раз куда более веселые, чем ранее. Может быть, этому помогла маленькая надежда, которую заронил в нем Джафар. Лицо его оставалось спокойным и довольным. Суровая складка над бровями разгладилась. Перед его мысленным взором стояла не взывающая о дожде равнина, искромсанная межами и арыками, а прелестная Ситара, его невеста Ситара, дочка дехканина из Афшаны.

Абдаллах ибн Сина[3] долго ждал, пока Ситара вырастет и станет его невестой. Наконец дождался. Этой осенью можно было бы уже сыграть свадьбу, но засуха грозила множеством неприятностей молодому управителю Хармайсана — селения, расположенного близ Бухары.

Все его благосостояние зависело от урожая, от того, сколько его подручные соберут налогов и сколько от этого причтется на его долю. Сейчас, перед женитьбой, особенно нужны были деньги. Дорого стоили подарки, постоянные поездки в Афшану к отцу и братьям Ситары.

Конь лениво доплелся до русла высохшей речки, за которой начинался Хармайсан. Здесь Абдаллах легонько хлестнул его поводьями. Не полагалось ему, «первому лицу в селении, въезжать на полудохлой кляче. Конь приободрился, заржал, почуяв свое прохладное стойло, и весело зарысил по деревенской улице.

Серые глиняные дувалы и такие же серые глинобитные стены домов обступили с обеих сторон Абдаллаха. Не шелохнувшись, стояли за заборами пыльные шелковицы, покрытые темно-красными цветами высокие кусты гранатов, стройные зацветающие абрикосы. Кое-где на плоских кровлях алели огненные шары маков. Под тенью стен лениво копошились в пыли разомлевшие куры.

Абдаллах едва приподнял веки, ленивым оком оглядев пустую улицу. Все было давно знакомо ему и давно успело надоесть. Ведь изо дня в день, из месяца в месяц объезжал он то на коне, то на верблюде Хармайсан и селения, примыкавшие к нему. Не было поселка, улицы, дома в окрестностях, которых не знал бы и в которых не бывал бы господин Абдаллах.

Должность управляющего была выгодной, но опасной. Недаром предшественник Абдаллаха таинственно погиб, захлебнувшись в мелком, по щиколотку, арыке. Далеко не всегда стражники оказывались надежной охраной, и далеко не всегда крестьяне оставались спокойными и аккуратными плательщиками. То тут, то там начинались волнения, и тогда выручала Абдаллаха только его личная храбрость и находчивость.

…Во мгле веков скрыто от нас, был ли Абдаллах ибн Сина человеком добрым или злым, мягким или черствым, — знаем только то, что был он умен, толков, довольно образован для своего времени и, очевидно, не в пример многим своим современникам, понимал, что построенное на чужом горе и несчастье благополучие будет всегда шатким и непрочным. Очевидно, потому так рвался он из Хармайсана в Бухару, рассчитывая устроиться там на более спокойное, требующее меньше душевных сил место, которое принесло бы ему не только почет, но и покой.

До сих пор его задерживала здесь не одна служба, но и красавица Ситара, которую Абдаллах приметил тогда еще, когда она по малости лет не отворачивалась от мужчин, не закрывала лицо чачваном[4] и не старалась спрятаться на женской половине. Свататься к девочке Абдаллах долго не решался и терпеливо ждал, когда роза распустится. А до тех пор бороздил окрестности Хармайсана, выколачивая из крестьян земельный налог — харадж, тот самый налог, который составлял главный доход государства Саманидов.

Что же это было за государство, где жили Абдаллах ибн Сина, его будущая жена Ситара и где будут жить их потомки?

Десять веков назад, в те времена, когда в Хармайсане работал Абдаллах ибн Сина, Бухара была столицей Мавераннахра — Заречья — прекрасной плодородной области Средней Азии, раскинувшейся между реками Аму-Дарьей, называвшейся тогда Джейхун, и Сыр-Дарьей — Сейхун. В состав этого государства входили Хорасан, часть нынешнего Ирана, и Хорезм (нынешняя Кара-Калпакия).

Страной этой с IX века нашей эры управляли представители семейства местных феодалов Саманидов, которые вскоре после арабского завоевания стран Среднего и Ближнего Востока и повсеместного введения ислама были назначены халифом наместниками в районах Мавераннахра и Хорасана. Из этой семьи выдвинулся Исмаил Саманид, живший в конце IX — начале X века. Вместо того чтобы верно служить арабам, он использовал борьбу народных масс за независимость, чтобы объединить разрозненную войнами и междоусобицами страну и создать из Мавераннахра и Хорасана сильное государство, фактически независимое от халифа, признававшее его лишь как духовного главу мусульманского мира. В этой борьбе за объединение постепенно складывалось таджикское феодальное государство со своим единым языком дари (фарси).

Саманиды, искавшие поддержки своих соплеменников, культивировали родную речь, покровительствовали родной литературе, поддерживали науку. В их государстве арабский язык употреблялся только в официальных бумагах, в научных и религиозных текстах.

Как ни сильно было влияние мусульманского духовенства в Мавераннахре и Хорасане, оно не могло помешать культурному расцвету, наступившему после объединения страны Саманидами. В Бухаре, как и везде, где царил ислам, пять раз в день становились на молитву, соблюдали посты и обряды, платили десятину, подчинялись шариату и адату, были жестоки к еретикам, но вместе с тем при дворе поддерживали своих, вышедших из народа поэтов, ученых, художников, архитекторов, собирали библиотеки, обсуждали отвлеченные научные вопросы, такие, которые перепугали бы любого правоверного придворного багдадского халифа.

Столица Саманидского государства Бухара к X веку, ко времени правления эмира Нуха ибн Мансура Саманида была одним из самых больших и блестящих городов азиатского Востока.

Удивительно ли, что Адбаллаха ибн Сину тянуло из деревенской глуши в столицу, где он рассчитывал найти достойное применение своим талантам?

А тут эта засуха, которая может разрушить все его мечты, оттянуть женитьбу, помешать накоплению денег, ‘Нужных для переезда семьи в Бухару! Засуха, последствием которой обязательно будут голод и крестьянские восстания. Абдаллах хорошо помнил, каким тяжелым и страшным был позапрошлый год.

Эти мрачные мысли не оставляли Абдаллаха целый день. С ними он лег спать и долго метался, пока не забылся тревожным сном. А ночью проснулся от шума дождя, такого долгожданного и такого редкого в Средней Азии.

«Ну, надо покупать теплые сапоги Джафару», — с улыбкой подумал Абдаллах, повернулся и впервые за последние месяцы заснул спокойно.

После свадьбы Абдаллах ибн Сина переселился в Афшану, и там в 370 году хиджры[5] у его молодой жены Ситарабану родился сын Хусейн, будущий великий ученый. Через год появился второй мальчик — Махмуд. По неизвестным нам причинам семья Ибн Сины прожила в Афшане еще шесть-семь лет и перебралась в Бухару лишь тогда, когда стали подрастать мальчики и надо было серьезно подумывать об их обучении.

Абдаллах ибн Сина за эти годы, как видно, сильно продвинулся по административной лестнице. В Бухаре он сразу же попал на хорошую службу в диван муставфи[6] и приобрел в городе дом для своего становившегося многочисленным семейства.

Караван с домочадцами Абдаллаха ибн Сины прибыл в столицу поздней осенью, когда снят был последний урожай и вот-вот должны были начаться непогожие скучные дни промозглой среднеазиатской зимы.

Как ни малы были сыновья Абдаллаха, им на всю жизнь запомнилось первое впечатление от Бухары. А она легко могла поразить воображение любого провинциала, тем более детскую впечатлительную душу, широко открытую всем событиям мира.

Во главе каравана ехал сам Абдаллах.

Верблюд, на котором сидели мальчики вместе со своим дядькой Юлдашем, шел вторым; следом в удобных корзинах ехала мать с маленькой дочкой, а еще дальше скрипели огромные колеса арб, нагруженных имуществом и припасами. Небольшой отряд стражников сопровождал Абдаллаха с семейством. Как ни близко было от Афшаны до Бухары, но в степях Мавераннахра жили многочисленные кочевые тюркские племена, основным занятием которых считалось скотоводство, однако все знали, что они не гнушались разбоем и грабежами и не стеснялись совершать набеги на окрестности городов. Спокойнее было заплатить конвою, чем потом раздумывать и разбирать, кто напал на тебя и лишил имущества — каракитаи, чигили или кто другой.

Путники подъехали к Бухаре во время полуденной молитвы. Освещенные прорвавшимся из-за мокрых туч солнцем вставали навстречу им высокие могучие стены города. Жалкие домишки лепились у их подножья. Здесь жили огородники, могильщики и прочая беднота. Сам город начинался за воротами, проезд через которые надо было оплачивать.

Въезжали через северо-восточные ворота. Тут же начиналось торгово-ремесленное предместье — рабад. Узкие грязные улицы, наполненные смрадом разлагающихся отбросов и гнилой воды, заставили путников брезгливо поморщиться — эта вонь особенно была невыносима им, привыкшим к свежему степному воздуху селений.

За рабадом, ближе к центру города, пошли базары, полные шума и гама, заваленные пестрыми невиданными товарами, свезенными сюда со всех концов земли. Призывы зазывальщиков, вопли погонщиков ослов, крики менял, гомон толпы сливались со своеобразными, незнакомыми мальчикам звуками, доносившимися из расположенных тут же, по соседству, ремесленных мастерских. Звенели медники, выбивая сложный орнамент на чашах, тазах, кумганах, свистели пилы деревообделочников, монотонно выстукивали берда ткачей, стучали деревянные молоты шорников, разминающих кожи, громыхали расписные глиняные горшки и блюда. В одной из улочек в окне мастерской сверкнули на солнце какие-то удивительные прозрачные кубки, вазы, бутылки, расставленные на удивление прохожим.

— Стекло! — шепнул мальчикам дядька, сам глядевший на эту посуду, как на непостижимое чудо.

Стекло! Удивительное прозрачное вещество, о котором рассказывал отец Мальчики чуть не выскочили из своих хурджинов — так хотелось разглядеть его, потрогать, подержать в руках, но останавливаться было некогда, и верблюды Абдаллаха ибн Сины важно прошествовали мимо толпы покупателей, зевак, лавочек и мастерских. Острые мальчишечьи глаза едва успевали выхватывать какие-то отрывки впечатлений из того нового и невиданного, что раскрывал перед ними бухарский базар.

Наконец выехали на широкую, вымощенную плитами площадь.

— Это Регистан, — сообщил ребятам их всеведущий спутник.

В этот час народу здесь было. мало, и площадь проглядывалась из конца в конец. Воздух тут был чище, здания выше и наряднее, чувствовалось, что наконец-то они находятся в столице.

Путники долго не отрывали глаз от нарядной мечети, блиставшей красотой гармонических линий, стройностью колонн, нежными овалами куполов, узорами замысловатой резьбы арок и минаретов.

Но надо было поглядеть и в ту сторону, где высился Арк — укрепленная цитадель — дворец эмиров Бухары. Здание. поражало громоздкостью, вычурностью, мрачностью, толщиной крепостных стен. Казалось, осеннее солнце, так щедро изливавшее свои лучи на светлую мечеть, придававшее ей такую воздушность и легкость, никогда не касалось Арка. Но вот верблюды повернули куда-то направо, и вдруг многочисленные оконца дворца засверкали, заискрились многоцветными узорами решеток, мозаики, и Арк стал как-то сразу выше, стройнее, приветливее.

Близ цитадели, вдоль площади, выстроились здания диванов, ведавших государственным управлением.

— Вон там служит ваш отец, — сообщил мальчикам дядька Юлдаш, указывая на длинное низкое здание, ничем не выделявшееся среди остальных. — Это диван муставфи.

Для деревенских мальчиков и того, что они увидали, было много. Их занимали здания, редкие прохожие, одетые по-по-городки нарядно, а иной раз и пышно, долго глядели они вслед двум ловким всадникам в кольчугах, водоносу, увешанному кожаными бурдюками с колокольчиками, хромой старой женщине, похожей в своих черных одеждах на летучую мышь.

Они глядели жадно, не подозревая, как много еще им предстоит увидеть в этом богатом городе, на этой самой площади Регистан. Не раз еще они будут прибегать сюда, чтобы поглядеть то на шествие окруженного разряженными телохранителями эмира, отправляющегося в мечеть, то на парад наемных войск, то на встречу вернувшихся из похода военачальников, гарцующих на горячих лошадях, в то время как их воины будут нагайками прогонять через площадь толпы пленников, предназначенных в рабство, то на очередную казнь, одно из любимых бухарских зрелищ, когда ловкий палач так умело будет перерезать глотки, что на плиты площади не упадет ни капли крови, — вся она стечет в арычек, мирно журчащий у подножья плахи.

Здесь же между дворцом и мечетью будут справляться праздники.

С этой же площадью Регистан свяжутся для мальчиков воспоминания о горьких днях Бухары. Но это будет не скоро. Пока же верблюды углубляются в тихие улицы и несут их к новому отчему дому и никакая тень не омрачает разгоревшихся и веселых детских лиц.

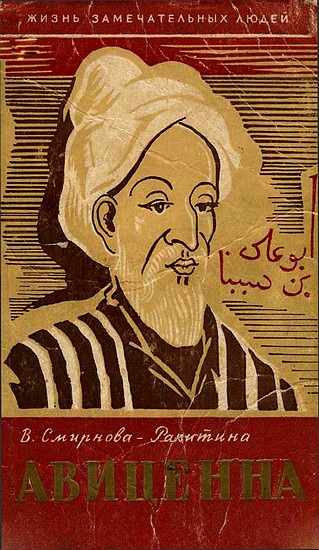

…Абдаллах ибн Сина не зря перевозил своих детей в Бухару. Он был ими все более и более доволен. Особенно старший, Хусейн, радовал его сердце, тот самый Хусейн, которому — суждено впоследствии прославиться во всем мире под именем Абу-Али ал-Хусейна ибн Сины, или Авиценны.

Уже с пятилетнего возраста он начал удивлять окружающих своей сообразительностью и исключительными способностями к ученью. Этот сероглазый малыш, едва достигавший ко времени переезда семьи в Бухару пояса своего отца, знал уже по-арабски наизусть чуть ли не весь коран, священную книгу, с которой все мусульманские дети начинали свое обучение, а многие на ней же его и кончали в зрелом уже возрасте. Пока Хусейн был мал, его учителями могли быть, с грехом пополам, знакомые хармайранские и афшакские муллы, но с переездом в Бухару надо было подумать о более серьезных учителях.

По соседству с новым домом Абдаллаха торговал овощами и бакалеей некий купец. Он много ездил по белу свету и для лавочника был не плохо образован. Торговые дела его шли не особенно бойко, и для увеличения доходов он устроил маленькую школу, где обучал нескольких мальчиков арифметике по шестидесятеричной системе, называвшейся тогда индийским счетом. В эту школу отправили Хусейна. Но знаний у зеленщика, как видно, было не особенно много. Скоро отец понял, что такому парнишке, как его Хусейн, не обойтись знаниями первого попавшегося мудариса. К тому же денег в доме хватало, и не это было препятствием для найма хорошего учителя.

Абдаллаха ибн Сину в вопросе о наставнике для сыновей смущалодругое: он не знал, где найти человека, который отвечал бы его требованиям и разделял бы его взгляды.

Давно уже Абдаллах, человек наблюдательный, имевший немалый жизненный опыт, начал критически относиться к окружавшей его действительности. Но в те времена, если недовольство существующими порядками выражалось в высшем обществе дворцовыми переворотами, а в низах — путем бесперспективных разрозненных восстаний доведенного до отчаяния крестьянства, то в средних слоях общества сомнения в правильности пути, по которому вели их светские и духовные руководители, обычно принимали религиозно-философскую форму. Так возникли суфизм, карматство и им подобные движения. В свое время мы подойдем к суфизму, сейчас же остановимся немного на том, что такое карматство, так как идеология его оказалась близкой отцу Хусейна.

Критицизм Абдаллаха выразился в том, что он отошел от ортодоксального мусульманства, принятого в империи Саманидов, примкнув к секте исмаилитов, или карматов. Секта эта по тому времени была явлением сравнительно прогрессивным, так как выражала антифеодальные настроения городского населения и земледельцев.

Возникло карматство еще в IX веке как оппозиция чересчур строгим и ограниченным догмам правоверного ислама и растущему гнету крупных феодалов. Но с самого возникновения движение это оказалось глубоко противоречивым. Под знамена карматского вольнолюбия и свободомыслия собрались люди разных интересов. С одной стороны, карматство оказалось движением народных масс против феодальных порядков, с другой — движением знати против феодальных правителей. Так, при внешнем единстве, карматство раздиралось внутренними противоречиями, в которых сталкивались интересы народа с политиканством аристократии. Абдаллах ибн Сина не задумывался о политической сущности движения. Вслед за многими передовыми людьми своей эпохи он видел в карматстве опору против господствующего гнета и призыв к общественному равенству. Он с удовлетворением принимал карматскую проповедь возврата к укладу сельской общины с равенством свободных членов, не возражая против частичного сохранения рабства. Вслед за вождями карматства он считал, что народы, покоренные арабами, вправе освобождаться от власти последних, согласен был поддерживать местные феодальные династии и противодействовать назначенным из Багдада наместникам. Близка ему оказалась и философия карматов — их идеология мессианства, в которой объединялись элементы рационализма и античной философии с реакционным мистицизмом..

То, что карматы тяготели к самостоятельному государству, некоторое время существовавшему в‘Египте, и к своим исмаилитским халифам Алидам или Фатимидам, делало их подозрительными в глазах властей любой страны и в том числе в глазах Саманидов, хотя эта семья тоже в свое время отдала дань карматству.

Правоверное мусульманское духовенство преследовало карматов и сделало все, чтобы эта секта стала тайной и гонимой.

Абдаллаху ибн Сине ни египетский халифат, ни сами Фатимиды не были особенно нужны. Его интерес к карматству, очевидно, зависел не столько от религиозных и политических его взглядов, сколько от его деловых связей, от возможностей более свободного и широкого общения с предприимчивыми купцами-путешественниками, с менялами-банкирами, влияние которых распространялось далеко за пределы одного государства.

Абдаллах не был ни подвижником, ни искателем. Он вовсе не собирался бросить дом, семью, созданное его руками благополучие и пуститься в путешествия, но глаза его были широко открыты навстречу тому, что могло дать новое познание мира. Общение с карматами давало ему это.

Неудивительно, что он подыскивал для своих сыновей учителя-кармата или хотя бы человека близких к ним взглядов. В карматах Абдаллах видел людей более знающих, более философски образованных, с менее ограниченными религиозной догмой горизонтами. Кроме того, предчувствуя необходимость поселить будущего наставника у себя в доме, хотел иметь здесь единомышленника и друга, а не противника, способного стать врагом.

Ничего так не любил Абдаллах, как теологические и философские споры. Он всегда радовался возможности поговорить с людьми одних с ним взглядов, интересовался тем, что происходит в мире, не стеснялся высказывать свое мнение. Потому-то так мечтал он найти в наставнике мальчиков собеседника. Но пока что такого учителя не было. И Абдаллах стал втягивать в круг своих интересов своих сыновей. Махмуд охотно откликнулся на желание отца и поддержал его рассуждения о различиях в понимании мировой души и мирового разума у правоверных исламистов и карматов. Это была основная тема споров, тянувшихся уже не одно столетие и не приводивших ни к каким результатам. Абдаллах, как истый кармат, был убежден сам и убеждал мальчиков, что мировая душа произвела всю материю, образующую видимый мир.

Хусейн внимательно прислушивался к разговорам, учтиво помалкивая. Он пока что только впитывал в себя мнения, высказывания и доказательства спорщиков.

«Придет время, — думал он, — я разберусь во всем всесторонне, а не только с чужих слов…»

Далеко не все казалось ему доказательным в ученье карматов, так же как не убеждал его и правоверный ислам.

Но и без теологических сомнений и кривотолков у Хусейна было чем заняться в эти первые годы после переезда семьи в Бухару. Окончив изучение корана, постигнув всю глубину познаний в математике соседа-зеленщика, Хусейн с таким же случайным учителем прошел адаб — науку, в которую входили ни много ни мало, грамматика, стилистика, поэтика и другие словесные дисциплины, а затем отправился изучать юридические науки к факиху[7] Исмаилу аз-Захиду.

В большом доме Аз-Захида одна из комнат была отведена под школу.

С раннего утра являлись туда юноши обучаться тонкостям мусульманской юриспруденции. Самым младшим из слушателей был Хусейн. Молодые люди в том возрасте, когда перед ними уже стоит серьезный вопрос о выборе будущего пути в жизни, об устройстве дома и семьи, сначала косо поглядывали на втершегося в их солидное общество мальчугана. Пока учитель вдалбливал им всем основные понятия шариата, студенты молчали. Трудно было еще понять, кто и как воспринял учение. Но едва Аз-Захид начал задавать вопросы о том, что такое, к примеру, газават,[8] атк,[9] сульх,[10] ариат,[11] как ко всему этому относится ислам, чем карается преступление против положений корана, можно ли продавать иктовые земли как воспользоваться правом развода, все ученики от удивления раскрыли рты. Так толковы и точны были ответы маленького Хусейна. Можно было подумать, что у него за спиной многолетний опыт старого факиха.

А на следующей ступени обучения, когда угрюмый Исмаил аз-Захид, даже в доме не снимавший своего тайласана,[12] рассказывая, как идет судопроизводство, предлагал ученикам задавать вопросы, учил участвовать в прениях, поражать противников неопровержимыми доводами, уже никто не мог сравниться в логичности построения вопросов, и ответов с маленьким Ибн Синой. И самые взрослые из слушателей факиха приходили советоваться к мальчику, котором едва исполнилось двенадцать лет.

«Как построить вопрос, чтобы уличить виновного?», «Какие слова произнести при разводе, чтобы оставить на всякий случай лазейку для востребования жены обратно в дом мужа?», «Как спасти своего клиента от жестокого ростовщика, в руках которого находится кабальный договор?», «Как составить договор о товариществе?» — с десятками подобных вопросов обращались к Хусейну, и он, подумав, всегда находил нужный ответ.

Огромная память и необычайные способности к логическому и отвлеченному мышлению начали у него развиваться с ранних лет. Но, кроме этого, постепенно развивалось и критическое отношение к действительности, к высказываниям людей, мнивших себя учеными, но ограниченных узкими рамками религиозных догм. Так начало проявляться свойство Хусейна — осмыслять все, что он изучает, и не успокаиваться, пока досконально не поймет всех причин и оснований, на которых построена наука.

Хусейн отметил для себя удивительные особенности мусульманского права. Факихи выдвигали на первый план в оценке человека и его деятельности исполнение им своих религиозных обязанностей — молитвы, постов, паломничества, уплаты податей и подобных, указанных шариатом дел. Он понял, что, как бы ни был честен, благороден, порядочен и добр представитель другой религии, ему никогда не отдадут предпочтения даже перед самым легкомысленным мусульманином. А среди мусульман — жестокий ростовщик, но исправный посетитель мечети будет всегда более прав, чем его несчастный маловер-должник. Второе, что навсегда запомнил Хусейн, — это различие в присуждении наказаний. За одинаковые преступления людям различного положения полагалось разное наказание. За убийство, например, представитель знати присуждался в-сего лишь к выговору, земледелец — к позорящему наказанию, купечество и чиновничество — к денежному штрафу, и только простые люди — к телесному наказанию и даже к смертной казни.

Хусейн по молодости лет, наверное, мало думал еще о правах людей, об их равенстве, о справедливости в распределении благ мира. Он пока только запоминал, накопляя в кладовых своей памяти множество всяких сведений и знаний.

Знания все же не мешали Хусейну оставаться ребенком, готовым при случае пошалить, подраться, поддразнить не только товарища, но и того же Аз-За-хида. Перед отцом все острее вставал вопрос о необходимости найти мальчикам наставника, который соединил бы в себе и учителя и воспитателя.

Наконец Абдаллах ибн Сина узнал от друзей, что в Бухару прибыл некий ученый Абу-Абдаллах ан-Натили, по слухам — кармат, и ищет себе хорошего места. Так попал Натили в дом Ибн Сины.

Солнце заливало широко раскинувшийся город, его дворцы и хижины, мечети и сады, площади и базары. Оно золотило воду в арыках, заглядывало даже в самые узкие переулки рабада. Бухарцы изнемогали от зноя. В полдень затихли кварталы ремесленников. Все, у кого не было спешной работы, потянулись к отдыху. Медники не оглушали более своих соседей стуком молотков. Столяры отложили топоры и пилы, портные, бросив в угол недошитые халаты, улеглись на них подремать. Прикрыли лавки сонные купцы, замолкли крики менял, вопли разносчиков воды, продавцов сладостей, пряностей и всякой всячины, которую без зазывания и шума не продашь. Всех разморил полуденный зной, на всех повеяло сном.

Но не всюду в Бухаре замерла жизнь. В квартале, расположенном недалеко от базаров, за высокой глиняной стеной слышатся голоса. Небольшой двор, куда можно дойти, отворив резную дубовую калитку, тенист и прохладен от широко раскинувшихся ветвей высокой чинары. Редкие блики проникших через густую листву лучей кажутся золотыми монетами, рассыпанными по каменным плитам. Тихо журча, перебирает тоненькая струйка фонтана, и в жемчужной водяной пыли рождаются маленькие радуги. В самом тенистом углу расстелен большой ковер. Среди набросанных на нем подушек лежат старик и два мальчика лет по десяти-двенадцати. Младший, Махмуд, лениво жует урюк и насмешливо слушает ученый разговор, который ведет с наставником Абу-Абдаллахом ан-Натили его брат Хусейн.

Дневная жара размаривает Натили даже в этом тенистом углу. Он с удовольствием всхрапнул бы часок-другой на мягкой подушке, лежащей под его локтем. Но Хусейн докучает ему вопросами, на которые надо что-то ответить, чтобы поддержать свой авторитет учителя. А мальчика интересуют самые неожиданные вещи. От философских проблем он отрывается, чтобы спросить, почему вода из кувшина льется вниз, а в фонтане вверх; почему солнечные лучи, попадая на струящуюся воду, становятся то синими, то зелеными, то красными, то желтыми; почему солнце зимой встает позже, чем летом; какие деревья растут в странах севера, и многое-многое другое, что неведомо и самому Абу-Абдаллаху. Старик зевает, борется с дремотой и отвечает невпопад. Он и бодрствуя-то не всегда может ответить на бесчисленные вопросы мальчика. К счастью, существует аллах. Во всех затруднительных случаях наставник ссылается на его высшую премудрость. Беда лишь в том, что ссылки эти не удовлетворяют любознательного Хусейна. Ну, хорошо, пусть действительно так устроил аллах! Но зачем иногда он поступает так, а иногда по-другому? Хусейн хмурится, не скрывая своего недоумения, но это не мешает ему забрасывать старика новыми вопросами, все более каверзными.

Натили сильно потрепан в житейских бурях и не обладает особенно обширными познаниями. Ему хорошо в доме Ибн Сины, и он изо всех сил цепляется за это место. Он вдосталь ест за обильным столом Абдаллаха и держится с полным достоинством. Но годы дают себя знать. Старая голова и усталое от долгой тяжелой жизни тело просят покоя. Он еще может учить тому, что когда-то узнал, но новых книг в руки не берет. Все равно всего не изучишь и не охватишь.

Иногда он радуется, а иногда удивляется настойчивому любопытству Хусейна. Он гордится умом и способностями своего ученика, но в данный момент хотел бы только одного: чтобы тот занялся какой-нибудь игрой, как все дети. Глаза старика совсем слипаются, и он мучительно подавляет зевоту.

Махмуд потихоньку шалит и бросает косточки абрикосов в маленький бассейн у фонтана. Его нисколько не интересуют ни вопросы брата, ни смущенные, сбивчивые ответы учителя. Вот жиденькая крашеная бородка Натили — совсем другое дело. Он трясет ею, точь-в-точь как соседский козел! Если бы запустить в нее косточкой? Махмуд знает, что борода является предметом особых забот и гордости старика, но уже не в силах удержаться от озорства. Мальчик старательно целится, прищурив глаз. Щелчок… Косточка летит в верном направлении, но почему-то попадает не в Натили, а в Хусейна. Тот вскакивает вне себя.

— Ишак! — кричит он брату, и в его серых глазах загораются сердитые огоньки. — Мало того, что сам всегда ленишься, но и мне мешаешь вести серьезные разговоры! — Он бросается на брата и валит его на ковер.

Несколько минут братья, свившись в клубок, усердно тузят друг друга. Их возня пробуждает учителя.

— Дети, дети, — бормочет он сонным голосом, но вместо того, чтобы разнимать расшалившихся мальчиков, удаляется под шумок в свою комнату.

Борьба длится недолго. Не успевает за Натили закрыться дверь, как мальчики уже засыпают, нежно обняв друг друга.

…Абдаллах ибн Сина, возвратившийся на полдень со службы успел еще у ворот заметить возню мальчиков и торопливо убегающего к себе Натили. Покачав головой, он, не замеченный никем, прошел на свою половину.

«Такой ли наставник нужен Хусейну? — впервые задумался он. — Не перерос ли его мой мальчик? Пожалуй, все же рано об этом думать… Тем более, Ан-Натили такой выдающийся человек…»

Абдаллах ибн Сина, очевидно, не смог полностью оценить знаний Натили. Внешний лоск, которым обладал учитель, его неглубокие, хотя и разнообразные, знания были полной противоположностью тому, что должно было бы характеризовать настоящего ученого. Абдаллах не углядел, что в Натили скрывался весьма посредственный учитель для подростков средних способностей. Но у него было то качество, которое оправдывало в глазах хозяина все его недостатки, — Натили был близок к карматам. К тому же он умел говорить о делах карматской секты таинственными намеками. Абдаллаху ибн Сине хотелось думать, что Натили как-то связан с членами общества «Ихвантоссефа» — «Верные друзья», основанного в Басре.

Об этом обществе много говорили среди бухарских исмаилитов. Считали его членов за выдающихся ученых, жадно читали и распространяли их философские и теологические сочинения.

Интересу к философии в восточных странах действительно в значительной мере способствовали работы «Верных друзей».

Критическое отношение к Корану и вместе с тем стремление объединить в какой-то форме греческую философию с догмами ислама делало «Верных друзей» в глазах мусульманских ортодоксов еретиками. Их самих, их последователей и поклонников преследовали, что заставляло облекать деятельность общества глубокой тайной.

Могло ли что-нибудь более импонировать Абдаллаху ибн Сине, чем сознание, что в его доме скрывается один из «Верных друзей» или, во всяком случае, человек, близкий к ним?

Потому-то Абдаллах так широко открыл двери своего дома для Натили.

Но и сам Натили, договариваясь с Ибн Синой, не представлял себе, какого ученика готовила ему его незадачливая судьба. С первых же дней пребывания в доме стала блекнуть и вянуть его слава знаменитого мудариса.

Занятия начались с книги «Исагуджи» — введения в логику, написанного Порфирием Тирским. И тут уже Хусейн показал понимание логики, какого не было у его наставника. Он дал подробный и ясный анализ определения рода, и Натили оставалось только развести руками.

Натили высоко почитал философию и гордился своими познаниями в ней. Но уже на книге Порфирия Тирского Хусейн заметил, что его учитель едва ли знает эту науку больше, чем любой из карматов, который заходил к его отцу поговорить на отвлеченные темы. Натили в свое время учился философии в Бал-хе, много читал, но не всегда был достаточно смел и вдумчив, чтобы отличить подлинные мысли автора от соображений переводчиков. В книгах, которые попадали в его руки, обычно содержались искаженные отрывки из древних античных философов и их подтверждения или опровержения текстами корана, сунны или правоверных мусульманских комментаторов. Всю эту премудрость мударисы заставляли учеников заучивать наизусть, нисколько не задумываясь о том, что некоторые высказывания начисто опровергали другие. Не задумывался над этим и Натили.

Бывало так, что Натили вдруг, вспомнив, начинал декламировать за уроком целые куски из Пифагора, Платона, Аристотеля, и, хотя эти отрывки были засорены позднейшими наслоениями комментаторов, о чем Хусейн, конечно, не знал, он с наслаждением выслушивал их. Выслушивал, запоминал, но, как он ни добивался, учитель его никак не мог изложить внятно и ясно, в чем же была сущность учения этих мудрецов. Точно так же Натили не мог уловить основную мысль Порфирия Тирского в его «Исагуджи» Хусейну приходилось смысл всего изучаемого постигать самому.

«Я должен понять! Я не имею права не пони мать!» — твердил себе мальчик. И, как увлекательной игрой, занимался отгадыванием смысла тяжелых, туманных философских определений.

С другими науками было примерно то же. Едва Абу-Абдаллах объяснил Хусейну первоначальные сведения из геометрии Эвклида, едва прошел с ним пять-шесть геометрических фигур, как мальчик почувствовал, что остальные теоремы ему будет легче постигнуть самостоятельно, чем слушать не всегда толковые объяснения учителя и вдумываться в их смысл.

Через несколько дней после того как Хусейн и Натили столкнулись с неясными для обоих положениями Эвклида и отложили на время занятия, мальчик явился к учителю и, торжествуя, показал исписанные формулами и исчерченные фигурами листы бумаги.

— Я все понял, дорогой наставник! Я понял, ка кую силу имеют углы, квадраты, прямоугольники и окружности! Я понял, что хотел сказать великий геометр! Погляди, как логично одна теорема вытекает из другой!..

Натили, смущенно посмеиваясь, теребил бородку и выслушивал горячие речи своего воспитанника, узнавая от него то, что сам должен был бы ему преподавать

Удивительно ли, что даже благожелательный Абдаллах начал думать о том, не перерос ли учителя его мальчик?

А Хусейн пока что спал крепким юношеским сном, особенно глубоким потому, что по крайней мере полночи провел за книгой.

…Вечером, когда яркие краски заката уже догорели на горизонте и их окончательно стерли мягкие сумерки, Хусейн стучится в комнату Натили. Учитель прекрасно понимает в чем дело. Его старческим ногам трудно, ох, как трудно, подниматься по бесчисленным ступеням витой лестницы, но он любит своего ученика и не в силах ему отказать в чем-либо. Они выходят из дому и идут по затихшему кварталу к соседней мечети. Мулла, большой приятель Натили, охотно позволяет ему пользоваться по ночам минаретом.

Над Бухарой темно-синим многозвездным покровом распростерся небесный купол. Крутые шаткие ступеньки минарета, по которым приходится карабкаться ощупью, тихо поскрипывают, тонкие деревянные перила обтерты до лоска ладонями муэззинов, снизу доносятся заглушенные голоса прохожих, и сердце Хусейна сладко замирает. Ему кажется, что каждый шаг приближает его к звездам.

Вот и площадка. Задыхающийся Натили останавливается и, хватаясь за сердце, долго не может унять его прерывистого биения. Хусейн смотрит на старика с жалостью и тревогой.

— Когда я вырасту и стану врачом, я вылечу тебя, почтенный Натили, — ласково говорит он.

«Стану врачом»? Это что-то новое. До сих пор Хусейн твердо заявлял, что будет фикихом и философом.

— Почему же ты меняешь свое решение? — посмеиваясь, спрашивает Натили, который успевает немного отдышаться.

— Мне жалко людей, — серьезно отвечает мальчик. — А я ничем не принесу им столько пользы, как заботой об их здоровье… Это ведь не помешает мне изучать философию, фикх,[13] астрономию.

Натили садится на узенькую деревянную скамеечку и показывает ученику созвездия, Млечный Путь и сверкающую на западе изумрудным блеском Венеру.

Хусейн знает уже названия всех больших ярких звезд и находит их безошибочно.

— Вот пояс Ориона, а ниже Сириус, вот Вега, — говорит он. — А это Альдебаран, то созвездие, похожее на бабочку, — Кассиопея, там будто кто-то просо рассыпал — Плеяды. Вот странно! — восклицает он вдруг. — Ты видишь, учитель, в созвездии Персея нет больше яркой звезды, которую мы видели в прошлый раз?

Хусейн заметил даже в темноте, как Натили улыбнулся.

— Это Алголь. Он всегда так: через три дня меркнет, а потом снова сияет прежним блеском.

— Чем же это объясняется?

Но учитель не мог дать ему ответа на этот вопрос.

— Такова воля аллаха, — вздыхая, говорил он. — Никто не может постичь его пути.

«Надо будет во что бы то ни стало разузнать, почему так странно ведет себя Алголь», — замечает про себя Хусейн.

А Натили переводит разговор на другой предмет.

Где-то далеко внизу отходит ко сну замолкнувшая Бухара. Изредка по извилинам темных улиц тихо движутся крохотные светлячки. Это запоздалые горожане возвращаются с фонариками и факелами к своим очагам. А на черном небе звезды медленно ведут свой стройный торжественный хоровод.

Абу-Абдаллах неторопливо рассказывает своему ученику все, что он помнит по истории астрономии.

О сабейских звездочетах, о египетских астрономах, еще три-четыре тысячи лет назад установивших понятие года и разделивших его на двенадцать месяцев, о китайских астрономах Хи и Хо, потерявших свои головы за то, что, по нерадивости, нарушили счет времени, за которым обязаны были следить, и, предавшись пьянству, не предсказали заранее солнечного затмения.

Мальчик, придравшись к слову, расспрашивает учителя, как это предсказывают солнечные и лунные затмения, но это уже совсем за пределами знаний Натили, и он снова меняет разговор.

Но особенно интересной стала для Хусейна астрономия после того, как в его руки попала книга Клавдия Птолемея «Алмагест».

Но и здесь Ан-Натили мало в чем мог помочь мальчику. Он только кое-как объяснил ему вводную часть До Хусейна ему не с кем было говорить о ней. Никто еще из его учеников не дотягивал до «Алмагеста». Но все же именно от Натили Хусейн узнал о том, как разнообразны были человеческие представления о форме Земли. Одни считали ее кубом, другие плоскостью, третьи — цилиндром. Великий греческий ученый Аристотель пытался доказать, что она шар.

Но в одном все ученые были едины — в том, что Земля — центр вселенной. Она недвижима, и вокруг нее обращаются Солнце, Луна, планеты.

Многие из астрономов считали, что небо над Землей твердое. Грек Анаксимен, например, уверял, что над цилиндрической Землей небо твердое, кристалловидное, а звезды вбиты в его сферическую поверхность, как гвозди. По Эмпедоклу выходило, что небо образовалось из эфира, который огненным элементом был превращен в хрусталь. Еще дальше шел Ксенофан, высказывая свое мнение о Солнце. «Оно не что иное, как воспламененное облако». Для освещения различных стран существует несколько солнц и несколько лун. Звезды же гаснут утром и загораются вечером.

Пифагор и его последователи говорили то же, что после них повторил Аристотель, — Земля шарообразна. Но, по Пифагору, она вовсе не неподвижна и не занимает средины круговращения, а сама вращается около огня. Ее нельзя считать ни первой, ни самой важной частью вселенной.

С таким утверждением никак не хотел согласиться Клавдий Птолемей, знаменитый автор «Алмагеста», создатель всемирно признанной астрономической системы. Уже из книги, а не от Натили Хусейн узнал, что, по мнению Птолемея, в центре вселенной находится неподвижный земной шар. Вокруг него, концентрически расположенные, вращаются хрустальные сферы — оболочки, к которым прикреплены светила Ближе всех к Земле сфера с Луной, затем сфера с Меркурием, Венерой, Солнцем, Марсом, Юпитером, и, наконец, с Сатурном. К восьмой сфере прикреплены неподвижные звезды, а на девятой находится «первый двигатель», приводящий в движение все планеты. Тот самый «первый двигатель», который, по Аристотелю, приводит в целесообразное движение весь мир.

— Это великое открытие! — восторженно говорил Ан-Натили, когда они с Хусейном читали книгу. — Оно объясняет движение планет вокруг нашей великой Земли…

Натили помнил, что египетский астроном советовал вычерчивать схемы вращения планет. Сам Натили, должно быть, никогда этим не занимался, но Хусейна заставлял вычерчивать геометрические фигуры, по которым вращались планеты. Эти эпициклы, в которых быстро разобрался Хусейн, никак не давались его наставнику. Одно из очередных занятий астрономией кончилось тем, что Натили предложил:

— Изучай «Алмагест» самостоятельно. Ты уже взрослый мальчик Выучив какую-то часть, излагай мне прочитанное, чтобы я разъяснял тебе, что ты понял верно и что неверно…

Некоторое время Хусейн так и поступал, по-мальчишечьи посмеиваясь над тем, как пыжился наставник, стараясь показать свои знания и скрыть незнание. Теперь уже во время бесед на минарете учителем был Хусейн, а Натили только слушателем.

Он с удивлением и даже с некоторым страхом внимал рассказам мальчика, его толковым, ясным, точным объяснениям.

«Какой орленок растет из моего ученика!» — думал Натили с гордостью. Но эта гордость была отравлена печальной мыслью о том, что с орленком пора расставаться.

Каким ни был слабым учителем Натили, он был честным человеком. Не раз и не два говорил он Абдаллаху ибн Сине, что Хусейна надо учить, не отвлекая ничем другим, так как в дальнейшем он, безусловно, должен стать настоящим большим ученым.

Ан-Натили прожил еще некоторое время в дом Ибн Сины, занимаясь с Махмудом, но потихоньку подыскал себе место в Ургенче, главном городе северного Хорезма, и отбыл туда, не оставив о себе особенно глубокой памяти в сердцах своих учеников

В те дни, когда Хусейн самозабвенно уходил в логику, в геометрию, в вычерчивание эпициклических петель, над государством Саманидов разразилась первая гроза

Произошло это в 992 году.

За несколько лет перед этим в Кашгаре и Семиречье началось объединение кочевых тюркских племен: карликов, чигилей, ягма и других. Там возникало Караханидское государство — серьезная угроза мирным соседям. Воинственные и дикие племена, жившие в основном за счет набегов и грабежей, стремились к объединению прежде всего для усиления своей военной мощи. И потому неудивительно, что караханидские войска под предводительством Богра-хана двинулись на богатый Мавераннахр.

В эти тяжелые для империи дни у эмира Нуха ибн Мансура раскрылись глаза на многое, что в другое время осталось бы для него скрытым

Прежде всего он понял, что положение в стране очень серьезное. «Генералы» саманидского войска вели себя странно. Один из крупнейших военачальников, Фаик, посланный с армией навстречу Богра-хану, был разбит и взят в плен. Следом за ним великий хаджиб[14] Аяч, по-видимому умышленно, проиграл битву при Хардженге, на самых подступах к Бухаре До эмира дошло, что еще один хаджиб, Абу-Али Симуджури, вел у него за спиной переговоры с Богра-ханом о разделе Саманидского Государства. Три высших военачальника — Аяч, Фаик и Симуджури — оказались изменниками. Повелителю Мавераннахра эмиру Нуху ничего не оставалось, как покинуть город без боя, оставив его победителю.

Уезжая — из Бухары, эмир впервые почувствовал свое одиночество и бессилие. На кого он мог опереться? Гвардия из тюркских гулямов? Ядро армии и охрана трона, она оказалась способной на самую черную измену, тем более что противниками в данном случае оказывались соплеменники. Нух ибн Мансур понял, что не может доверять ни одному из ее командиров ни сейчас, ни в будущем. Мусульманское духовенство? Оно пользовалось огромным влиянием среди темного населения, но оно всегда держало сторону багдадского халифа и готово было поддерживать караханидов, более приверженных к догмам правоверного ислама, чем вольнодумные Саманцды Народ? Он равнодушно смотрел на отчаянное положение повелителя.

Вместе с эмиром Нухом из Бухары отступил лишь небольшой отряд местного ополчения, оставшийся верным Саманидам. С этим незначительным войском эмир затаился где-то поблизости от столицы.

Но на этот раз судьба благоприятствовала эмиру. Слабое здоровье Богра-хана помешало ему остаться в Бухаре, где была плохая вода и возникали постоянные болезни. В то время, когда он переезжал в Самарканд, эмир Нух со своими солдатами нагрянул в Бухару и вернул ее себе без особенных трудов и крови.

Но все же завоевание Мавераннахра Богра-ханом показало всем соседним народностям военную слабость Саманидского государства. Об этом же говорила и случайность победы Нуха ибн Мансура.

Первая гроза прошла, казалось бы, благополучно, но тучи, собравшиеся над головой Саманидов, не рассеялись.

Начало сознательной жизни Хусейна, те шесть-семь лет, что он прожил еще в Бухаре, пришлись на самые трудные и тяжелые годы в истории Саманидского государства. Некоторая передышка, наступившая после неожиданной победы Нуха ибн Мансура, была только затишьем перед грядущей бурей.

…Когда Натили покинул Бухару, Хусейну было лет тринадцать-четырнадцать. К этому времени он уже привык заниматься самостоятельно. Мальчик брался за многие науки, читал, заучивал и не переставал удивляться тому, как легко дается ему ученье. Хотелось чего-то трудного, сложного, для преодоления чего понадобились бы все его силы. Хусейн чувствовал себя силачом, которого заставили рвать цветочки.

Но это ощущение рассеялось как дым, когда в его руки попал перевод «Метафизики» Аристотеля. Вот тут-то силач превратился в жалкого школьника.

Новая книга заинтересовала Хусейна, но оказалась так трудна и непонятна, что юноша не знал, как за нее взяться. Ночи напролет просиживал он над нею. Бесчисленное количество раз перечитал, пока, наконец, не выучил наизусть, и все же содержание книги оставалось скрытым и таинственным. Он никак не мог понять ее смысла и цели, которую она преследовала.

Тысячи раз задавал он себе вопрос: «Что такое сущности в понимании Аристотеля? В чем разница между первыми и вторыми сущностями? Почему Аристотель бытиё сначала делит на десять категорий, а затем сводит их к трем — сущности, состояния и отношений?» Инстинктивно Хусейн чувствовал, что в книге были какие-то недомолвки и неясности. Юноша готов был свалить это на ошибки переводчика, но потом снова начинал уверять себя, что виновато его собственное недомыслие. Хусейн никак не мог уяснить смысла определений, даваемых философом общим понятиям. Он ломал себе голову, почему материя относительна к каждой данной форме и один и тот же объект будет и продуктом соединения своей формы с той материей, на которую эта форма была наложена при его образовании, и просто материей по отношению к чему-либо новому, что из нее может создаться

«Не может быть, — раздумывал Хусейн, — чтобы за этими «буквами и словами не таилось что-то важное, великое, что по-новому может осветить мир. Ведь это писал Аристотель!» Но что это такое Хусейн никак уяснить не мог. «Это книга, пути к пониманию которой нет!» — решил он и в отчаянии обратился к приятелю отца, считавшемуся образованным и знающим философом.

Но тот сумел ему объяснить только то, что слово «Метафизика» значит «после физики», что, по-видимому, читать эту книгу Хусейну еще рано, иначе он бы ее понял. И в заключение пробормотал:

— Я слышал, что есть у Ал-Фараби комментарий к этой самой «Метафизике». Может быть, это тебе бы помогло…

Но все поиски этого комментария были тщетны. Никто из торговцев книжного базара в Бухаре не имел этой книги и даже не слыхал о ней. Хусейн начал подозревать, что учёный старик что-то перепутал.

С трудами Ал-Фараби, знаменитого среднеазиатского философа, тюрка по происхождению, Хусейн был уже знаком, так как с увлечением прочел его книгу «Фусус-ул-Хикам» — «Геммы мудростей». Работа эта, очень содержательная сама по себе, особенно радовала Хусейна тем, что автор ее не древнегреческий мудрец, а почти что современник, сосед, мусульманин, родившийся на берегах Сейхунa.

«И у нас могут быть философы не хуже античных! — думал Хусейн. — И у нас есть такие великие умы, как Ал-Фараби, Ал-Кинди и многие другие. Может быть, и я сам когда-нибудь, если не найду комментария, сумею понять и разъяснить другим сущность «Метафизики»… Хорошо бы!»

Однако в конце концов юноша нашел книгу Ал-Фараби. Но это случилось несколько позже. Событие это он даже отметил в своей автобиографической записке, так как придавал ему большое значение.

«Но вот однажды перед закатом солнца я был на базаре в рядах переплетчиков. Один маклер держал в руке какой-то том и расхваливал его. И он протянул мне эту книгу, но я недовольно и решительно отстранил ее: «Нет пользы в этой науке!» Но он сказал мне: «Купи эту книгу, воистину она дешева, я продам ее за три дирхема, хозяин ее нуждается в том, что будет уплачено за нее». И я купил ее, а это оказалась книга Абу-Насра Фараби о целях «Метафизики». Я вернулся домой и поспешно принялся за чтение ее. И открылись тогда передо мной цели метафизики по той причине, что я уже знал ее наизусть. И я очень обрадовался этому и на следующий день, благодаря великого господа, пожертвовал много вещей беднякам».[15]

В будущем Хусейн много раз в своем научном творчестве будет возвращаться к Аристотелю, станет его комментатором и пропагандистом не хуже Ал-Фараби. Так сбудется его мальчишечья мечта. Но то, что он в трудный момент своего развития нашел работу гениального тюрка, вне сомнений, сыграло очень большую роль в формировании его мировоззрения. В ясных и простых мыслях Ал-Фараби чувствовалась его близость к материалистическому миропониманию. Хусейн впервые сталкивался с таким взглядом на вещи здесь еще больше, чем в «Геммах мудростей», прояснялась точка зрения Ал-Фараби.

Он был одним из немногих философов своей эпохи, мусульманского вероисповедания, высказывавшим материалистические идеи. Ал-Фараби признавал, например, реальность существования внешнего мира и возможность познания его через ощущения. Индивидуальную душу он связывал с телом. По его мнению, мир состоял из вещей, которые образуются из материальных элементов. Изменяются, возникают и уничтожаются лишь вещи, состоящие из многих элементов, постоянны лишь те, что состоят из одного элемента. Движение, учил Фараби, это постоянное свойство тел. Предметный мир содержит в самом себе возможность движения.

Все это было ново, необычно, требовало раздумий, будоражило мысли Хусейна, но если юноша ко всему этому относился с интересом и вниманием, инстинктивно чувствуя глубину и справедливость мыслей Ал-Фараби, мусульманские ортодоксы видели в ученье философа самое злостное еретичество.

Философия Ал-Фараби оставила глубокий след в мировоззрении Хусейна. Но пока что она отложилась где-то в глубинах его памяти, ожидая часа, когда на обломках разных принятых и отвергнутых им систем и взглядов будет выковываться собственная философия Хусейна — Абу-Али ибн Сины

Сейчас же философия отошла на второй план. Новое большое и серьезное увлечение вошло в жизнь юноши.

…Чем больше Хусейн читал, тем больше начинал понимать, что не одни только мудрецы-греки двигали вперед человеческую культуру. Особенно это было заметно в медицине, которой Хусейн занялся, увлекшись естественными науками.

Восточное врачевание имело уже большую историю и пользовалось заслуженной славой. Гиппократа и Галена — отцов медицины, никто не собирался затмевать, но восточные врачи удачно расширяли и дополняли их наследие.

Хусейн читал «Объемлющую книгу» и «Мансурову книгу» выдающегося врача Абу-Бекра ар-Рази из Рея — огромный свод медицинских знаний, «Царскую книгу», составленною Али ибн Аббасом, не минул он и «Книги о лихорадке», сочиненной Исхоком ал-Исраилем, и много других работ, следы которых ныне потеряны. В Бухару, крупнейший и просвещеннейший город Средней Азии, попадали сочинения воспитанников знаменитой Гундешапурской медицинской академии и Александрийской школы врачей.

Как ни странны были, на наш взгляд, тогдашние методы диагностики, лечения, назначения и приготовления лекарств, но за спиной восточной медицины был большой практический опыт. Приобщиться к нему — стало заботой Хусейна

До нас не дошло, с какими случаями болезней сталкивался Хусейн, что именно заставило его с таким горячим увлечением уйти в медицину

Знаем мы только то, что в Бухаре было очень плохо с питьевой водой, к тому же жители ее и представления не имели о правилах санитарии и гигиены. Известно, что в Бухаре, даже в более близкие к нам времена, не прекращались эпидемии и бесконечные желудочные заболевания. Тысячи знахарей и знахарок пользовались человеческим несчастьем и темнотой. Настоящих врачей, хотя бы кое-что знающих, было мало. Нужда в них была постоянная.

Доброе и отзывчивое сердце Хусейна играло большую роль в выборе профессии врачевателя.

В Бухаре пользовался большой известностью медик Абдул-Мансур Камари. Некоторое время Хусейн проучился у него. И похоже на то, что именно в этот период своей жизни под руководством Камари Хусейн начал тайно преступать строжайшие заповеди ислама и заниматься анатомированием человеческих трупов. За этот грех оба врача могли сами превратиться в трупы или же, в лучшем случае, подвергнуться позорному изгнанию из отечества. Однако это их не останавливало Все искупала и все оправдывала жажда подлинных знаний подлинного опыта.

Сталкиваясь со сложными и трудными случаями внутренних заболеваний, когда никакие лекарства не могли спасти человеческую жизнь, Хусейн приходил в отчаяние от своей беспомощности и бессилия.

Это чувство тем чаще посещало его, чем большим становился его опыт. Все яснее он понимал, что, так же как и все известные ему врачи, действует не тем методом.

«Какое право имею я быть врачом? — спрашивал себя Хусейн. — Я могу вылечить прыщик, могу спасти человека от простого расстройства желудка, могу дать ему рвотное, могу вправить сустав — и все. Чем же я отличаюсь от любого знахаря? Ничем! Как можно лечить больного, когда мы не знаем не только того, что происходит в организме во время болезни, но даже внутреннего строения нормального человеческого тела!»

И Хусейн запирался в своей комнате, снова и снова пересматривая собранные им медицинские книги Некоторые из них были снабжены рисунками, выполненными восточными миниатюристами. В этих рисунках было все, что могли дать художники: изящество линий, тонкое сочетание красок, но там не было основного, что хотел видеть Хусейн, — точности.

Достовернее других была чудесная миниатюра, воспроизводившая схему кровеносного и пищеварительного аппарата, по Галену, но и под ней была пометка: «Срисовано с обезьяны».

«Действительно ли знаменитый пергамский врач анатомировал только обезьян? Он ли сделал эту оговорку, боясь навлечь на себя преследование жрецов, или же ее добавив арабский переводчик, чтобы отвлечь внимание имамов? — думал Хусейн. — Я рад был бы даже обезьяне но, к сожалению, у нас в Бухаре, кроме кошек и собак, ничего не достанешь…»

А кошек и собак Хусейн анатомировал уже давно. Один раз удалось выпросить у отца барана, а затем юноша случайно приобрел у соседа павшего жеребенка.

Мышцы, связки, направление больших кровеносных сосудов, легкие, печень, почки — все это, наверное, имело какое-то сходство с человеческими органами, но уже желудок травоядных был устроен по-иному, чем у кошек или собак. А как у человека? В органах животных, Хусейн смутно подозревал это, есть какое-то существенное отличие от органов человека. И сколько бы он ни потрошил бродячих собак, тайна эта оставалась тайной.

Неудовлетворенность и искания юноши были понятны хакиму[16] Камари. К тому же он хорошо его узнал и мог всецело доверять ему. Пренебрегая опасностью, люди, подобные Камари и Хусейну, искренне преданные науке и своему высокому призванию врачей, шли на любой риск, лишь бы увеличить свои знания.

Мы можем представить себе, как Камари через преданных ему людей закупал труп какого-нибудь безвестного, одинокого бедняка и сообщал об этом наиболее надежным своим ученикам.

К вечеру Хусейн и его товарищи заходили за учителем.

Хаким, переодевшись в платье потемнее и попроще, захватив ящичек с инструментами, храбро шагал следом за молодыми людьми к окраине города. В одном из самых глухих кварталов была снята на время заброшенная, полуразвалившаяся хибарка. Все те же люди Камари приготовляли длинный помост из старых досок и засыпали пол густым слоем тростника. На помосте учеников хакима ждало уже тело мужчины средних лет, с изможденным и морщинистым липом. Чрезвычайная худоба говорила о долголетнем голодном существовании, а земля, сыпавшаяся с волос и бороды, о том, что он успел уже побывать в могиле.

— Я видел этого беднягу, — прошептал один из учеников — У него была болезнь вроде той, Хусейл, о которой ты мне рассказывал… Вздутый живот, сильная боль в правом паху, жар… Он очень мучился перед смертью… Его соседи позвали меня, но я ничего не мог сделать…

Несмотря на то, что несчастный скончался только накануне, неприятный сладковатый запах разложения распространился по комнате. Кое-кто из учеников зажал нос и отвернулся. Хусейном на мгновение овладело отвращение, но, поглядев на спокойное, сосредоточенное лицо Камари, он взял себя в руки.

Хаким длинным тонким ножом взрезал брюшную полость и развернул ее. Движения его были так уверены, что Хусейн понял — Камари анатомировал не в первый раз Но эта мимолетная мысль сразу же уступила место живейшему интересу исследователя, перед которым открывается неведомое.

Врачи, не отрываясь, несколько часов кряду работали над трупом. Последовательно они извлекали из него внутренности. Хусейн зарисовывал их и торопливо записывал структурные особенности каждой.

Теперь хакиму, как и его ученикам, становилась ясна причина смерти этого человека. Червеобразный отросток толстой кишки, покрытый старыми рубцами, был воспален и сильно припух.

— У всех ли людей есть этот странный придаток? — спросил Хусейн, приподнимая его деревянными щипчиками. — Ни у кого из животных я его не встречал…

— Не знаю, не обращал внимания, — пробормотал Камари.

Одна из язв отростка, как разглядел Хусейн, дала прободение, и вся брюшная полость была наполнена гнойной жидкостью, обильно потекшей на пол.

— Так вот что создавало такие боли и вздутие живота, — отметил Хусейн, тщательно исследуя состояние соседних органов.

Над трупом возились только Камари и Хусейн. Остальные ученики стояли рядом в позе наблюдателей и, казалось, были очень рады, что их не втягивают в это грязное дело.

— Как ты думаешь, уважаемый хаким, — обратился к врачу Хусейн, — можно ли было бы предотвратить гибель человека своевременной операцией этого придатка?

— Никто еще, насколько мне известно, не рисковал оперировать что-либо внутри брюшной полости, но я предполагаю, что, занявшись вовремя этой болезнью, то есть начав лечение при появлении первых симптомов, можно предотвратить смертельный исход. Как по-твоему?

Хусейн, сосредоточенно разглядывавший расположение кишечника, кивнул головой.

— Масляные промывательные и легкая диета должны были бы решительно помочь… Вначале, конечно… А из лекарств, пожалуй, только отвар сельдерейного семени и болеутоляющие… — Юноша вопросительно поглядел на учителя.

— В легких случаях — поможет… Но в таких, как этот, ничто, кроме могилы…

«Надо подумать, — отметил для себя Хусейн. — Неужели ничего нельзя сделать?..» -

Познакомившись насколько возможно внимательнее с кишечником и желудком, врачи перешли к сердцу. С ним они возились особенно долго. Разрезали его вдоль и поперек, рассматривали полости, устья сосудов, клапаны и управляющие ими мышцы.

Легкие пришлось препарировать уже второпях. На них Хусейн заметил несколько разлитых темных пятен, частично зарубцованных, а частично открытых.

— Погляди, учитель! — взволнованно воскликнул Хусейн. — Не чахотка ли дает такую картину?

Но тот, занятый пищеводом, отмахнулся.

— Что ты! Какая чахотка? Это нормальное состояние легких. Вспомни Гиппократа: «Само легкое наполняет грудь; обращено влево; имеет пять выдающихся концов, называемых долями, пепельного цвета; усеяно выпуклыми точками; по природе ячеисто, как осиное гнездо…»

Но Хусейн никак не мог согласиться с тем, что эти явно болезненные признаки являются нормальным состоянием легких, тем более что даже при слабом свете светильников было видно, что легкие, особенно одно из них, не пепельного, а синего цвета. Но ночь истекала, и надо было спешить.

С сожалением оторвался Хусейн от стола. «Удастся ли мне когда-нибудь еще раскрыть тайны человеческого существа? — думал юноша — Еще не осмотрены сосуды, головной и спинной мозг, сочленения, кости, да и мало ли еще осталось неосмотренного и непознанного!»

И все же Хусейну одна эта ночь дала, пожалуй, больше, чем все годы ученья у Камари. Он впервые представил себе человеческий организм во всей его полноте и сложности.

Он был бесконечно признателен учителю, давшему ему, с риском для себя, возможность познакомиться с анатомией человека. И вместе с тем юноша впервые задумался над тем, что же представляет собой Камари как ученый. Было ясно, что он неоднократно препарировал трупы, но как же он мало знал о строении тела, если никогда не обращал внимания на то, есть ли у человека червеобразный отросток! Как легко он отмахнулся от осмотра язвенных поражений на легких! Неужели это не было ему интересно?

Что-то в характере Камари напоминало ему Натили, и, несмотря на то, что у врача был огромный практический опыт, помогавший ему почти безошибочно ставить диагнозы, Хусейн видел ту же снисходительность к своим ошибкам, то же пренебрежение новым, то же равнодушие в поисках.

А юноше все казалось необычайно важным и нужным. Вот хотя бы эта ночь. Он понимал, что после этой ночи, прикоснувшись к подлинному источнику знаний, не сможет лечить людей, пока не будет знать наизусть каждую частицу человеческого тела.

«Если Камари считает для себя возможным полузнание, то я не хочу оставаться на этом уровне! Я должен повторить, а может быть, и еще не раз повторять вскрытие, — решил Хусейн. — Я обязан стать настоящим знающим врачом. И это, как видно, единственный путь… Иного пути нет, хотя бы это и грозило мне проклятием, гибелью души и неисчислимыми муками на том свете..».

Судя по знаниям, которыми в дальнейшем обладал Хусейн, он свое решение выполнил.

Прекрасная память, внимательность, умение сопоставлять факты, обобщать их и анализировать — эти свойства Хусейна были основными его помощниками в изучении искусства врачевания. Обучение у Камари длилось недолго. Талантливый ученик в краткий срок превзошел учителя, а умный Камари безропотно примирился с фактом.

Хусейн подходил к возрасту, когда следовало серьезно подумать о деле, которое он выберет в жизни Быть ученым, он понимал, — это и много и мало. Все ученые, о которых он читал, были людьми разно сторонних знаний. Они одинаково хорошо разбирались в философии, математике, астрономии, географии, теологии и множестве других наук, трудноотделимых друг от друга. Но у всех, как правило, бывал какой-то основной интерес, которому они отдавали душу и время. Тот же Гиппократ был врачом, несмотря на свои разнообразные знания. Эвклид — математиком, Птолемей — астрономом, Ал-Фараби — философом и т. д. К чему же особенно влекло его, Хусейна? Что могло поглотить все его мысли? К шестнадцати годам он был толковым, знающим факихом, которому с радостью поручали запутанные дела. Он знал философию, геометрию, астрономию. Во всех этих областях едва ли в Бухаре были достойные его соперники. Так что же ему делать? Чем заниматься?

Любовь к человеку как таковому, со всеми его недостатками, несчастиями, горестями, болезнями, такая редкая в те жестокие и корыстные времена, рано овладела душой Хусейна. Ему мало было отвлеченных наук. Руки просили практического дела. Именно во врачевании он увидел возможность стать истинно полезным, даже необходимым человеку Выбирая этот путь, он не думал о человечестве в широком смысле слова, об отвлеченном понятии человечества или человечности — его просто тянуло к конкретному доброму делу, к возможности помочь людям, с которыми он сталкивался

Чувствуя, что знания его все чаще и чаще помогают людям, Хусейн охотно стал ходить на любой зов. Любой бедняк мог рассчитывать на его помощь. Самые страшные заболевания не вызывали в Хусейне ни отвращения, ни брезгливости. Единственной мыслью его была надежда излечить их. Ужасные болезни Азии — оспа, холера, проказа, всевозможные паразиты, гнездившиеся в человеческом теле, вроде глистов, солитеров, ришт, — нисколько его не пугали. Теснота, в которой ютились бухарские бедняки, невероятная грязь, заливавшая улицы города, где они жили, застоявшаяся вода хаузов, зараженные арыки, бывшие не только источниками питьевой воды, но одновременно и сточными канавами, — все это способствовало постоянным эпидемиям.

На пыльных столичных улицах, в грязных узких переулках часто можно было встретить хорошо одетого стройного юношу. Его красивое лицо, серые внимательные глаза, доброжелательная приветливость были известны чуть ли не всем бухарцам. Когда он проходил, многие кланялись ему чуть ли не до земли, называя «господин хаким».

Этот «господин хаким», нисколько не боясь перепачкать свой нарядный халат, проводил дни и ночи в какой-нибудь полуразвалившейся хибарке, вырывая у смерти несчастного малыша, покрытого гнойными язвами.

Удачные излечения создавали славу Хусейну. Если его познания в области философии, логики, теологии, фикха были известны только небольшой кучке наиболее образованных людей Бухары, то о врачебной его деятельности, казалось, знали все жители города.

Отец пересчитывал ковры, шитые золотом халаты, перстни, ткани и деньги, получаемые его сыном за лечение богачей. Абдаллах ибн Сина после возвращения на отцовский престол Нуха ибн Мансура и сравнительного успокоения в стране готов был считать, что он с помощью Хусейна вот-вот достигнет долгожданного богатства и покоя. Одно огорчало его — это постоянное стремление Хусейна бесплатно лечить всех тех бедняков, которые обращались к его помощи. Если бы только лечить! А то Хусейн постоянно тащил из дому то провизию, то постели, то деньги. Только после долгих споров отец решил махнуть рукой на это, да и то потому, что заметил — бескорыстие сына создает ему все большую славу как врачу.

В домах бухарских чиновников, среди купцов и даже в ремесленных рабадах быстро становилось известным все, что случалось за высокими стенами эмирского дворца, в самых тайных его покоях. Слухи, иногда верные, иногда фантастические, мгновенно распространялись по городу и давали пищу оживленным толкам.

Ничего удивительного не было в том, что вся Бухара, правда пока еще шепотом, заговорила о тяжелой, чуть ли не безнадежной болезни эмира. Этого было достаточно, чтобы наследника престола — юного Мансура ибн Нуха встретили на базаре с небывалым еще почетом, когда он, возвращаясь в сопровождении младших братьев после праздничного богослужения в мечети, свернул туда поглядеть на богатые товары. Хитрые купцы поспешили выложить весь путь принца своими лучшими коврами, дабы белоснежные ноги его арабского скакуна не запачкались в базарной грязи. Такие почести разрешалось воздавать только самому эмиру, и он ревниво следил, чтобы их не оказывали никому другому, даже членам его семьи. Нарушение запрета повелителя говорило, насколько плохо было его состояние.

Вечером Хусейна позвали к Камари. Врач был вне себя от волнения. Ни он, никто другой из придворных лекарей не могли понять, что за болезнь у эмира и чем ее можно лечить. Довольно сбивчиво Камари начал описывать своему бывшему ученику симптомы, надеясь не столько на свое объяснение, сколько на его интуицию. Но либо болезнь действительно была сложной, либо Камари не обратил должного внимания на что-то важное. Как ни напрягал свою память Хусейн, ни с чем подобным он не встречался ни в жизни, ни в книгах.

— Мой дорогой учитель, из всего тобою сказанного я ничего не могу обнаружить, — огорченно заметил Хусейн. — Чтобы понять болезнь эмира, надо его посмотреть. Может, тогда какая-нибудь счастливая мысль придет мне в голову… А так я ничего не могу подсказать тебе.

— Ты, конечно, прав, Хусейн! Я сам понимаю, что следовало бы показать тебе эмира. Но это зависит не от меня… Что могу — сделаю…

День прошел для юноши в напряженном ожидании. Ему не терпелось самому повидать эмира. Уж очень удивительна, судя по словам Камари, была его болезнь. Хусейн перерыл все свои книги, надеясь найти что-то им забытое. Но тщетно! Ничего похожего на симптомы, описанные Камари, не нашел.

Камари же со своей стороны делал все, чтобы вызвать ученика во дворец. Но когда он назвал придворным врачам имя Хусейна ибн Сины, все они возмутились, хотя молодой врач уже пользовался громкой славой в городе. Как! Позвать мальчишку, выскочку к ложу самого повелителя Бухары? Допустить его в святая святых, пред светлые очи эмира? Доверить ему лечение величайшего из людей! Не слишком ли много чести для сынка безвестного чиновника дивана муставфи?

Но, подумав, врачи решили по-иному. Эмир признан всеми тяжело больным. Его жизнь висит на волоске. Врачей могут обвинить в том, что, не сумев вылечить своего повелителя, они воспрепятствовали даже попытке его спасти. Камари первый заговорит потом повсюду, что его не послушали и тем самым обрекли эмира на смерть. Жизнь эмира — мост благополучия над бездной несчастий. Нельзя допустить, чтобы этот мост рухнул. Кроме того… если болезнь кончится плохо, будет на кого свалить вину. Едва сдерживая свое возмущение, врачи согласились на предложение Камари.

К концу дня послали за Хусейном.

Хусейн много раз видел нарядного, сверкающего золотыми украшениями эмира, проезжавшего по улицам Бухары. Очевидно, сказывалось искусство цирюльников и придворных косметиков, но повелитель всегда казался ему высоким, красивым, стройным и молодым. Веселое розовое лицо, большие глаза с поволокой, тоненькие стрелки усов и такие же тонки аркообразные брови. Все бухарские модники, стараясь походить на эмира, выщипывали себе бороды подбривали усы и брови. В заботе повелителе о своей внешности сказывалось женское воспитание, полученное им при дворе матери.

А сейчас перед Хусейном лежал жалкий, измученный недомоганием и бессонницей человек, настолько истощенный, что одеяло, прикрывавшее его теле, едва возвышалось над тахтой, служившей ему ложем. Пепельно-серый цвет лица, жидкие повисшие усики, мутные погасшие глаза, безучастно глядевшие на окружающих, — ничего величественного не было в эмире, и трудно было поверить, что перед врачам лежит повелитель большого государства, а не простой, замученный болезнями горожанин.

«Так вот человек, близость к которому является пределом тщеславия! — промелькнула в голове Хусейна ироническая мысль. — Сколько людей считают высшим для себя благом, если он подарит их рассеянным взглядом! Сколько поэтов готовы унижаться и пресмыкаться, чтобы прочесть в его присутствии хвалебную касыду, превозносящую его доблести, добродетели и благодеяния! На какие только интриги и подлости не пускаются известные врачи, чтобы удостоиться чести склоняться над изнеженным телом повелителя, втирать ему мази, делать промывания и резать мозоли!»

Врачи молчаливо расступились перед Хусейном По их сумрачным, расстроенным лицам юноша понял, что они не смогут сообщить ему что-либо новое о болезни повелителя. Камари, встретивший его у порога опочивальни, успел шепнуть:

— Добейся, чтобы тебя оставили с глазу на глаз с эмиром и воспользуйся этим для его осмотра без всяких помех.

Хусейн последовал мудрому совету. Он даже не узнал своего голоса, когда спокойно, но решительно попросил оставить его наедине с повелителем. Врачи недовольно переглянулись. Но слабый жест больного заставил их поспешно покинуть спальню.

Хусейн приступил к исследованию. Однако чем дольше оно продолжалось, тем больше недоумевал молодой врач. Конечно, организм эмира изношен гак, как будто ему не сорок, а все восемьдесят лет. Да и скопища его болезней хватило бы на десяток больных. Все было поражено в большей или меньшей степени — печень, почки, желудок, сердце. Каждая из болезней усугубляла другую, и то, что нужно было для лечения одной, могло пагубно отразиться на соседнем больном органе. Но в чем же основная болезнь? Что именно приковало эмира к ложу?

Бухарские врачи любили лечить от одной какой-нибудь болезни, уточнив ее симптомы. А здесь, Хусейн чувствовал, был целый комплекс и острых и хронических болезней, влиявших друг на друга.

Пока что пришлось начинать с самых невинных болеутоляющих вроде корицы, грелок и снотворного

Когда повелитель Бухары уснул, Хусейн оставил его на попечении Камари.

«За что браться в первую очередь? — думал Хусейн, покидая дворец. — Чем лечить его в таком страшном состоянии?» Он перебирал в уме все наиболее действенные рецепты. Ничто не могло сразу помочь эмиру. Длительного же лечения он мог бы и не вынести. Весь уйдя в эти мысли, брел Хусейн по улицам, проходил какие-то ворота, пересекал площади и очнулся только тогда, когда совсем стемнело, а сам он шел по степи, далеко за пределами города.

Целую ночь пробродил Хусейн, решая, чем же болен эмир и как лечить его.

Хусейн чувствовал себя так, словно бы он сдавал экзамен на звание врача. Никогда еще так полюбившееся ему врачевание не задавало столь сложной задачи.

К рассвету он как будто бы принял самое подходящее решение: опий в небольших количествах, чтобы успокоить резкие боли, и отвары трав. Простые народные средства, которые должны были бы помочь и не могли повредить. Лишь бы выдержало сердце… Диета самая строгая. И режим.

К первой молитве Хусейн был уже во дворце.

Сколько раз ранее, проходя мимо цитадели, Хусейн поглядывал на нее, как на место, полное таинственности, где люди вели какую-то свою, особую, полную величия и мудрости жизнь. Никогда не думал он о том, что перед ним так широко откроются двери Арка, что его будут принимать здесь с таким почетом и уважением. Правда, он понимал, что если эмир не выздоровеет, то тут же почет этот сменится холодностью, насмешкой, а может быть, и чем-то гораздо более резким и горьким. Но пока двери перед Хусейном не только открывались, но и распахивались.

В покоях дворца царило смятение. После спокойной ночи эмиру опять стало плохо.

Хусейн торопливо проходил по залам, где собрались все видные сановники государства, настороженно ждавшие грядущих событий. У тех, кто пользовался особыми милостями эмира, лица были встревоженными, печальными. Другие, кто ожидал со смертью повелителя перемен к лучшему, с трудом удерживали улыбки. Через тронный зал, где эмир обычно принимал иностранных послов и устраивал торжественные церемонии, важно проследовал в сопровождении чалмоносных имамов и мулл седобородый муфтий[17]

В комнате, служившей передней к опочивальне эмира, Хусейн застал всех придворных врачей. Их расстроенные лица ясно показывали состояние здоровья повелителя. Увидев Хусейна, Камари бросился к нему.